宇宙×地域ビジネスの可能性を探る――和歌山県主催セミナーで見えた「地方発宇宙エコシステム」の作り方

和歌山県が令和7年度から展開する宇宙まちづくり推進事業「Kii Space HUB」。ここではテーマごとに開催されたエントリーセミナーを厳選して全4回でお届けする。最後となる今回は8月18日に開催された『地域・まちづくり 多様なビジネス 編 宇宙×◯◯で地域ビジネスを面白くする― 小さな一歩から始める“宇宙”の取り入れ方』と題したセミナーだ。

地域における宇宙ビジネスの可能性はどこにあるのか。宇宙ビジネス専門メディア UchuBiz 編集長の藤井涼氏と、日本最大級の宇宙ビジネスカンファレンス SPACETIDE を手がける佐藤将史氏が登壇し、全国の地方自治体における宇宙産業振興の事例を紹介しながら、地域企業が宇宙分野に参入するための具体的なアプローチを解説した。ロケットや衛星製造だけではない、生活密着型の宇宙ビジネスから見えてくる地方創生の新たな可能性とは。

地方発宇宙エコシステムの成功パターン

宇宙ビジネスと聞けば東京の大企業やスタートアップを連想しがちだが、実は地方自治体こそが宇宙産業の新たな拠点として注目されている。一般社団法人 SPACETIDE 共同設立者理事兼 CSO の佐藤将史氏は、全国各地で進む宇宙産業振興の現状について述べている。

「この10年で本当にたくさんの自治体で宇宙産業振興の取り組みが始まっており、内閣府が定める宇宙ビジネス創出推進自治体に選ばれている自治体も2桁を超えている」(佐藤氏)。

では、地域における宇宙産業振興は何が成功要因となるのか。佐藤氏が実際に足を運んで得た知見をもとに、代表的自治体の取り組みから成功パターンを読み解く。

「スタートアップや企業にとって、その自治体がどれだけ本気で取り組んでいるかは、その地域に進出したいと思う時の大きな決定要因になる」(佐藤氏)。

代表的自治体の戦略事例

北海道大樹町は宇宙港開発で知られるが、佐藤氏は別の視点を提示する。

「大学発スタートアップが非常に多く、東京を除くと日本で一番宇宙ベンチャーの数が多い地域になっている。ロケットの会社と宇宙港の会社だけが目立つが、それだけではないのが北海道の特徴だ」(佐藤氏)。

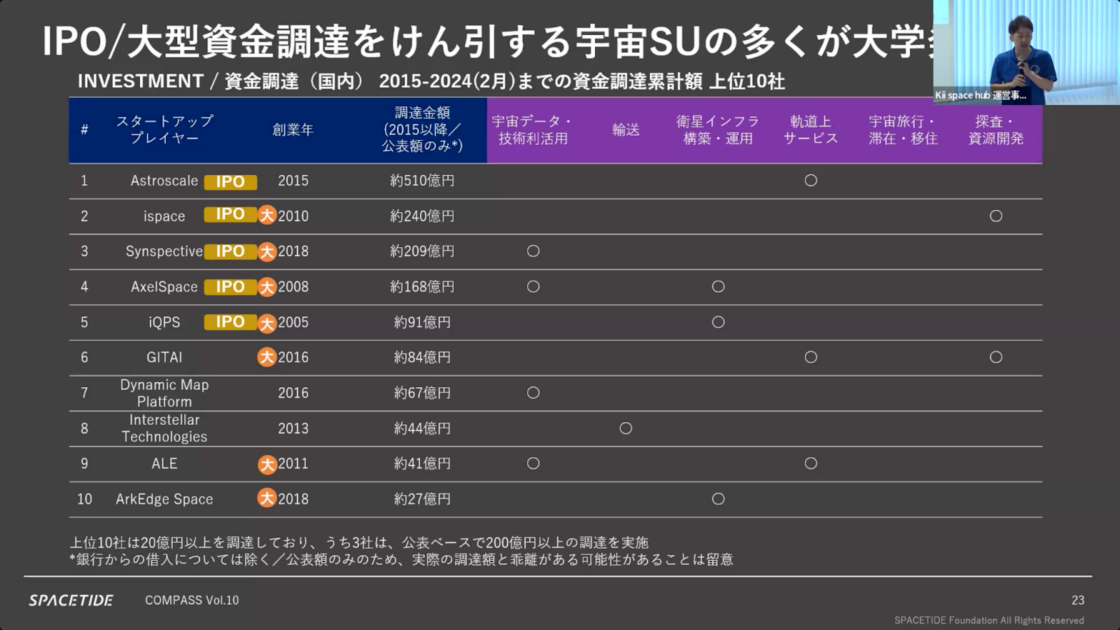

宇宙ベンチャーで上場している5社のうち4社は大学発スタートアップだ。北海道は札幌の技術集積と大樹町の宇宙港という二拠点戦略を展開し、毎年10月の北海道宇宙サミットが人材交流の場として機能している。

福島県南相馬市は近年、宇宙産業振興で目覚ましい発展を遂げている地域だ。佐藤氏によれば、同市最大の強みは「がれきの山から宇宙へ」という復興のストーリーが多くの人の胸を打ち、様々な協力を得ていることにある。

自治体のサポート体制も手厚い。佐藤氏によると、副市長や市長レベルの幹部がスタートアップの工場を直接訪問し、CEO と議論するなど積極的な取り組みを行っている。

同市は国家戦略特区に選ばれており、電波利用や爆発物利用などの規制緩和が受けられる。佐藤氏は、企業が新しい取り組みを実現しやすい環境として、県や市が「実証の聖地」としてPRしていると説明する。毎年8月のスペースカンファレンスも定着し、業界内で「8月は福島」というイメージが確立されている。

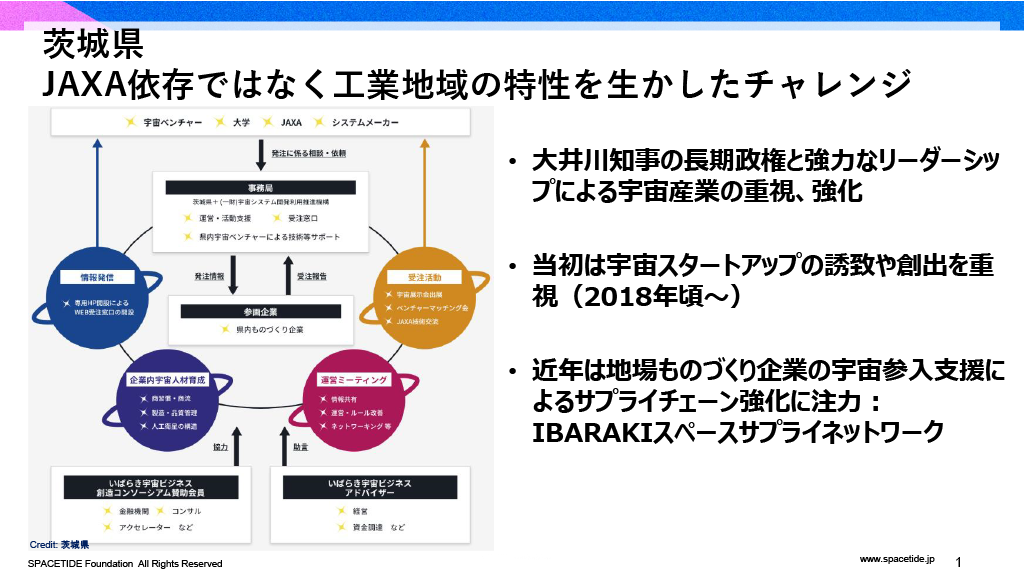

茨城県は戦略的な変遷を見せている。当初は筑波の JAXA を中心としたスタートアップ支援を推進していたが、佐藤氏によると最近は方針を大きく変更し、鹿島などの中小企業が多い工業地帯をいかに宇宙産業に参入させるかに焦点を当て、サプライチェーンマネジメントに力を入れている。

この転換の背景には業界トレンドの変化がある。佐藤氏の分析では、2010年代の宇宙業界は誰も作ったことのない新しい衛星開発というゼロイチの創出が議論の中心だったが、2020年代に入って衛星もロケットも打ち上げ技術が確立され、今度はそれらをいかに大量生産するかという段階に移行している。

これら自治体の取り組みから、地域の宇宙ビジネス振興に必要な視点が浮かび上がる。まず国内外の宇宙業界のトレンドを読むことが重要だ。次に異業種を含む地域の産業ポテンシャルを見極めること。そして自治体の強力な支援が必要だ。企業誘致や実証実験の実現には、トップレベルの政治的コミットメントが不可欠である。

宇宙での暮らしが拓く生活関連ビジネス

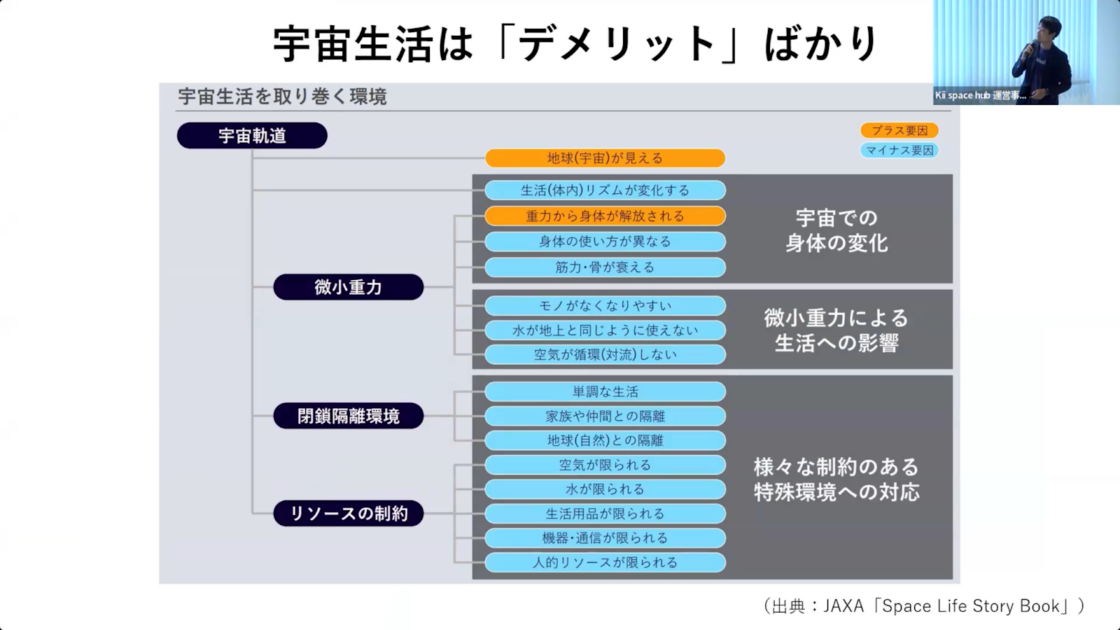

宇宙飛行士の日常生活には地上とは大きく異なる制約が存在し、そこから新たなビジネス機会が生まれている。

「宇宙にはほぼデメリットしかない。地球が見える、重力から解放されるということをみんな味わいに行きたいが、9割程度はデメリットしかないため、あまり行きたくない状況になっている」(藤井氏)。

重力がない環境、閉鎖空間、運動不足といった課題は、地上でも起こりうる問題だ。高齢者の生活環境や災害時の避難所でも類似の課題が発生する。宇宙と地上の課題を同時に解決するアプローチが注目されている。

水の問題は宇宙環境の制約を象徴する。現在、宇宙での水は1リットル300万円のコストがかかる。国際宇宙ステーションでは汗や尿を90%以上リサイクルする再生装置を使用している。

こうした制約から、多くの日本企業が宇宙向け製品の開発に取り組んできた。スノーピークは船内着を、ワコールは丈夫な靴下を、久光製薬はサロンパスの宇宙版を開発。パルは収納バッグや折り畳み鏡を提供している。

大手企業の参入手法として JT の事例がある。同社は中小企業の宇宙向け製品開発を伴走支援する形で参入し、歯磨き商品や温感シートなどを開発した。これらは宇宙での実証を経て地上でも販売されている。

洗剤や歯磨き粉分野では花王やライオンが参入している。

「アルコールなどの揮発性物質が使用できないため、地上とは異なる技術開発が求められる」(藤井氏)。

マンダムのボディシートも同様に、アルコールなしで爽快感を出す技術開発に取り組んでいる。

サイエンスはミラブルシャワーヘッドで知られる企業だが、民間宇宙旅行の普及を見据えてカプセル型シャワーブースの開発を発表している。宇宙での快適性向上に向けた本格的な取り組みが始まっている。

食の分野でも革新が進んでいる。獺祭の朝日酒造が国際宇宙ステーションでの酒造りに挑戦し、菊正宗も日本のスタートアップ企業と協力して宇宙での日本酒製造に取り組んでいる。 運動・健康面での課題も深刻だ。国際宇宙ステーションではわずか2週間で筋肉が1割減少する。

この問題に対し、鹿島建設や海外企業は人工的に重力を作る居住施設や宇宙ステーションの開発に取り組んでいる。

これらの事例が示すのは、宇宙での暮らしの質向上が新たなビジネス領域を創出していることだ。現在はニッチ市場だが、民間宇宙旅行の普及とともに本格的な市場に成長する可能性を秘めている。

和歌山の参入機会と地域企業のアプローチ戦略

串本町のスペースポートを起点として、和歌山には地域全体が宇宙産業に関わる機会が広がっている。佐藤氏は和歌山を初めて訪れた印象について述べている。

「地域の方々の応援を串本およびスペースワン、スペースポートが非常に受けていることを各所で感じている。この熱を活かして3回目以降の打ち上げを成功させてほしい。ただし、打ち上げることが目立ちすぎており、宇宙の可能性はロケットが入り口に過ぎない点を理解することも重要。何のために宇宙に行くのか、宇宙に行けたら何が起きるのかを考えることで、地域にはもっとポテンシャルがあると思う」(佐藤氏)。

佐藤氏はまた、ロケットが必要なのは衛星会社が打ち上げに使用するためであり、顧客には海外企業も含まれることから、串本に海外の人が集まる可能性があると説明する。串本周辺を海外の人が来ても仕事も遊びもできるような街にしていけば盛り上がると期待を示している。

和歌山の地理的特徴は宇宙ビジネスにとって大きなアセットとなる。太平洋に面した海洋環境は、衛星データ活用の格好のフィールドだ。海洋系の水産業、海上安全保障、環境モニタリングなど、衛星データを海のために使うサービスを展開する企業にとって、和歌山は実証実験の聖地となる可能性を秘めている。

観光・イベント産業も大きな可能性を持つ分野だ。南紀白浜の花火大会やレジャー施設、そしてロケット打ち上げというイベントを組み合わせれば、新しい宇宙観光の形が生まれる。年間30回の打ち上げが実現すれば、それは30回の大規模イベントが開催されることを意味し、大きな経済効果をもたらす。

中小企業の宇宙産業参入には現実的なアプローチが重要だ。多くの経営者が感じる「自社だけでは難しい」というハードルに対し、大手企業との協業という選択肢がある。製造業においては、茨城県が推進するサプライチェーン参入戦略が参考になる。

宇宙ビジネスの特徴は、市場が最初から世界に開かれていることだ。地方が海外企業と直接つながれる分野でもある。スペースポートの顧客は国内企業だけでなく、海外の衛星事業者も含まれるため、和歌山には国際的なビジネスハブとなるポテンシャルがある。

実際の参入プロセスにおいてはネットワーキングが重要だ。宇宙業界は小さな業界で、主要なプレイヤーは限られている。業界イベントでの人脈形成が極めて効果的となる。

和歌山県としても、独自の宇宙カンファレンス開催が期待されている。串本町での宇宙シンポジウムは既に開催実績があり、東京大学の中須賀教授やアクセルスペースの中村社長など業界のトップランナーが参加している。

宇宙業界参入の実践的ステップ

宇宙業界は小さなコミュニティであり、適切な戦略で短期間でも業界内での存在感を示すことが可能だ。

宇宙業界の最大の特徴は、その人材規模の小ささにある。

「宇宙業界は人材が1万人程度しかいないので、いつも同じ人と会うことが多い」(藤井氏)。

この特徴は参入企業にとって大きなチャンスとなる。主要なイベントに参加すれば、業界のキープレイヤーの大半に短期間で出会えるからだ。

参入方法として効果的なのは、定期的に開催される業界イベントへの参加だ。福島スペースカンファレンス(8月)、北海道宇宙サミット(10月)、SPACETIDE(7月、東京)などの主要イベントには、宇宙業界のあらゆるステークホルダーが集結する。

「3つ程度のイベント参加で十分な効果が得られる。顔と名前を覚えてもらえ、大手企業の部長クラスと関係を築けるし、スタートアップの経営陣とも相当数会うことができる」(佐藤氏)。

このネットワーキング戦略の成功例として、和歌山県の取り組みがある。担当者の吉田氏は宇宙分野での活動開始から1年も経たないうちに、業界内で高い認知度を獲得した。SPACETIDE の受付前で多くの関係者と交流する姿は、短期間での存在感構築の好例となっている。

従来多くの企業が最初に向かうのは JAXA だが、佐藤氏は別の視点を提示する。

「JAXA は技術と宇宙については詳しいが、ビジネスのことを相談したければ、宇宙ビジネスに携わる人にも聞くべきだと思う」(佐藤氏)。

アイスペース、アクセルスペースなど、実際に宇宙ビジネスを手がける企業との直接対話が、商業的な観点では有効だという。

中小企業の参入戦略では、段階的なアプローチが大切だ。最初から独自技術開発を目指すのではなく、既存の宇宙企業のサプライチェーンに組み込まれる形での参入が現実的だ。茨城県が推進するサプライチェーンマネジメント戦略は、2020年代の宇宙産業が大量生産フェーズに入った現状を反映している。

宇宙業界参入を成功させるには、業界トレンドを的確に読む能力が必要だ。成功している自治体は業界の潮流変化を先読みしている。技術開発においても、宇宙での実証を経て地上市場に展開するビジネスモデルが合理的だ。

宇宙産業の本格的な成長フェーズはこれからが本番だ。2030年以降の民間宇宙ステーション運用開始、月面産業の本格化、宇宙旅行の一般化など、市場拡大の要因は多数控えている。和歌山県は既にスペースポートというアドバンテージを持っており、体系的な業界参入戦略を実行することで、地域全体が宇宙産業の恩恵を享受できる可能性は十分にある。