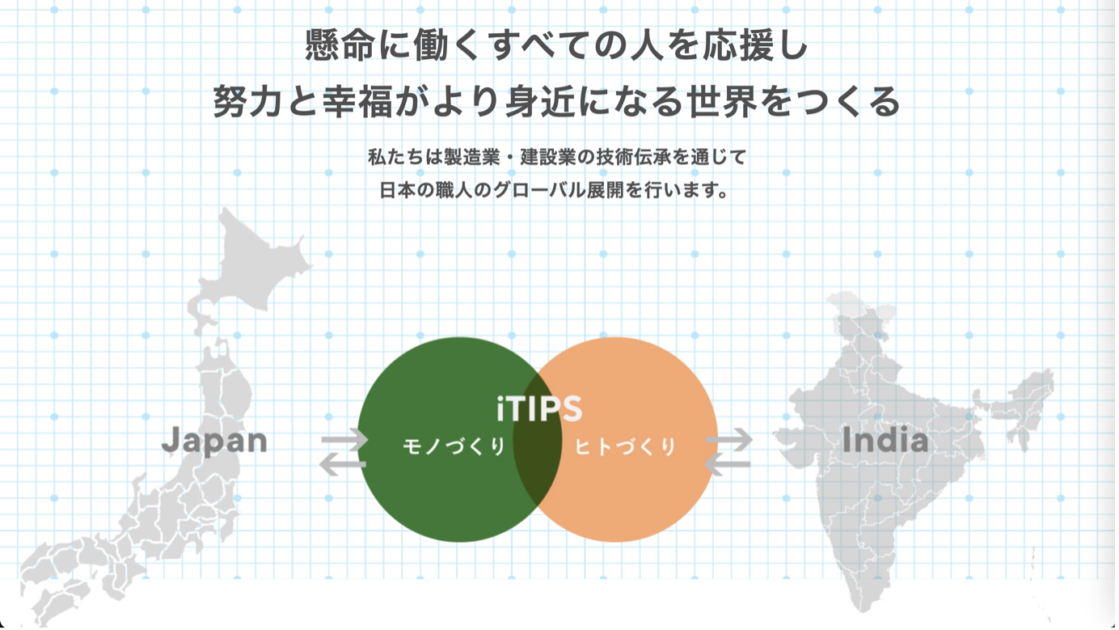

人材教育で日本とインドの架け橋に—— 技能実習制度の問題点に切り込むアイティップスの挑戦

インドの若者に日本式のものづくりの技術と心を教え、両国の持続可能な人材交流を目指すアイティップス。設立からわずか3年で日本式ものづくり学校の認定を受け、内閣府の国家戦略認定事業にも選ばれた同社の取り組みについて、代表のクマール・ラトネッシュ氏に話を伺いました。

インドの貧困問題が産んだスタートアップ

名古屋で生まれ育ったクマール・ラトネッシュ氏は、18歳のときにインドへ渡る機会を得ました。インド人の父と日本人の母を持つバックグラウンドから、それまでもインドを訪れた経験はありましたが、成長した目で見たインドの現実は、彼の人生を大きく変えることになります。

「インドで貧富の差を目の当たりにして、これを何とかしたいと思い、学校を作りたいという夢を持ちました」と語るクマール氏。大学進学後は、寄付金の使途を可視化するトレーサビリティシステムの開発に取り組み、特許を取得。自ら会社を立ち上げましたが、思うような成果を上げることができませんでした。

その後、ビジネスを学ぶため商社に入社。「一番きつい部署に置いてくれと頼んで、朝まで働いていました」と当時を振り返ります。7年間の商社勤務を経て独立し、中小企業の再生コンサルタントとして活動を始めます。

転機となったのは、インドに進出していた日系企業からの依頼でした。建設業と製造業を手がける企業の現地法人で、債務超過に陥っていた会社の立て直しを任されます。経営再建に成功しましたが、その過程で大きな課題に直面することになりました。

「現場で働く職人さんのスキル不足が深刻でした。技術力がなくて、やり直しが非常に多い。インドの建設業界では、工期の遅延だけで約10兆円の経済損失があり、そのうちの4割が職人に起因すると言われています」。

18歳の時に抱いた「学校を作りたい」という夢と、インドでの経営経験で見えてきた職人育成の課題。この二つが結びつき、職業訓練校の構想が生まれました。「日本の技術をしっかり持ち込んでインドで学校をやろう」と考えていた矢先、日本の企業から「人材が不足しているので、卒業生が日本で働く道をつくれないか」という声が上がります。

しかし、既存の技能実習制度や特定技能制度について調べていく中で、制度的な課題が見えてきました。「現代の奴隷制度とさえ言われている状況で、我々がそこに加担したくはない。だからこそ、自分たちで一気通貫の仕組みを作ろうと考えたんです」。

こうして2022年1月、アイティップスが設立されました。インドでの職業訓練から、日本企業とのマッチング、来日後のサポートまでを一貫して手がける人材プラットフォームとして、新しい日印の架け橋づくりに乗り出したのです。

技能実習制度の問題点に切り込む

建設業界における外国人材の受け入れは、深刻な問題を抱えています。特に象徴的なのが、年間約1万人に上る技能実習生の失踪です。その半数以上を建設業界が占めているという現実は、制度の歪みを如実に物語っています。

「3年間の実習期間中、転職が認められていない技能実習制度では、失踪が唯一の逃げ道になってしまっています。しかも、日本人でさえ3年間耐えられない現場も少なくないのです」とクマール氏は指摘します。

さらに深刻なのが、来日前から抱え込む借金の問題です。多くの実習生は、来日するために60万円から70万円の借金を背負っています。中には100万円を超える借金を抱える国もあるといいます。

「ブローカーへの支払いが発生するんです。学校に行かせてもらう費用、面接の機会を得る費用、ビザの申請費用など、すべてがブローカービジネス化している。インドのような高金利の国では、年利が14-20%にもなります。4年もたてば借金が倍になってしまう」。

こうした状況下で、実習生たちは苦渋の選択を迫られます。

「失踪する人を一概に非難することはできません。借金は返せないけれど、このままの環境では続けられない。結果として、非合法な労働を選ばざるを得なくなる。そういった事例が年々増加しているのです」。

問題の根底には、日本の建設業界における構造的な課題もあります。ゼネコンごとに分断された業界構造や、外国人材を「安価な労働力」としてしか見ない価値観が、状況をより複雑にしています。

「単に『人手が足りないから人を紹介してほしい』というスタンスでは、この問題は解決できません。業界の考え方自体を変えていく必要があります。外国人材を下に見る態度を改め、彼らを安く買い叩くことはかっこ悪いという価値観を根付かせなければ、本質的な解決には至らないでしょう」。

面接時の対応にも、こうした意識の差が如実に表れるといいます。「同じ面接会場で、アメリカ人候補者には丁寧に接する一方で、アジアからの候補者には高圧的な態度を取る。そんな差別的な対応を目にすることも少なくありません。これは人種差別ではないでしょうか。自分の子どもが海外でそういう扱いを受けたらどう感じるか、考えてみてほしい」。

国際的な人材獲得競争が激化する中、日本の競争力を低下させている要因は「給与水準の低さ、来日までの手続きの長さ、そして家族帯同の制限」とクマール氏は分析します。

「例えばドイツでは、最初から家族での移住が認められ、配偶者も別途就労が可能です。そうした国々と比べると、日本の制度的な制約は大きな参入障壁となっています」。

このような課題認識のもと、アイティップス社は従来の仕組みとは一線を画した取り組みを始めます。「すべてを自社で完結させる一気通貫の体制を構築することで、中間搾取をなくし、来日までの費用負担を最小限に抑える。それが私たちの出発点でした」。

一気通貫の人材育成プラットフォームへ

アイティップス社が構築している仕組みの特徴は、インドでの人材育成から、日本企業とのマッチング、そして来日後の活躍支援まで、すべてを自社で完結させる一気通貫の体制にあります。

「一人の学生に注目すると分かりやすいのですが、インドの若者が日本の知識・技術を身につけたいと思ったら、まず我々の職業訓練校に入学します。そこで力をつけた後、日本で働きたいという希望があれば、我々が日本企業とのマッチングの機会を提供する。内定後は、日本法人側から生活支援のサポートを行います」。

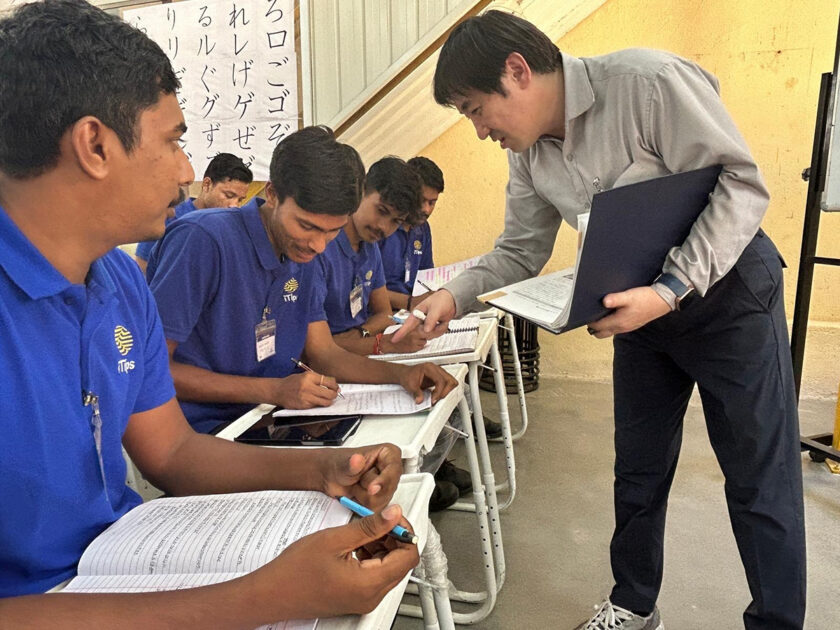

同社の教育アプローチにも特徴があります。「ソフトスキルとハードスキルという二つの軸で教育を行っていますが、特に力を入れているのがソフトスキルです」とクマール氏は語ります。

ソフトスキル教育では、時間を守る、挨拶をする、報連相(報告・連絡・相談)を行う、指示に従う、掃除をする、物を大切にするといった、日本の職場で重視される基本的な行動規範を徹底的に教え込みます。

「入学式から日本語で行い、同じことを毎日コツコツと繰り返す。頭でっかちではなく、体で覚えてもらうことを重視しています。例えば、インドでは自分を正当化しがちな文化がありますが、日本では『ご指摘ありがとうございます』と言ってから会話を始めるといった、細かいコミュニケーションの作法まで指導します」。

この厳格な教育方針は、自然とミスマッチを防ぐフィルターとしても機能しているそうです。「時間が守れない、約束を守れない、報連相ができない。こういったことを日々厳しく指導していく中で、合わない人は自然と辞めていきます。結果として残った人材は、必然的に日本の職場文化に適応できる人となっています」。

技術面では、建設現場で必要となる板金技術や溶接技術などのハードスキルを教えていますが、すべてを自前で行うのではなく、現地の日系企業と連携した実地研修(OJT)も取り入れています。

「1年間の訓練期間中、3〜6ヶ月は日系企業での有償OJTを実施しています。これによって学生は給与を得ることができ、授業料との相殺で自己負担を軽減できる仕組みを作りました」。

人材の募集は、当初は広告や学校への声掛けで行っていましたが、現在は口コミが中心となっています。「延べ100人以上の入学生を受け入れてきましたが、今では先輩の紹介で入学してくる人がほとんどです」。

こうした取り組みが評価され、同社は経済産業省の「日本式ものづくり学校」認定と内閣府の国家戦略特区事業認定を受けています。「学校設立から1年足らずで、デンソーやキヤノンといった大手企業と同じタイミングで認定を受けられたことは、我々の質の高さを示す大きな証明になりました」。さらに、同校の生徒の建設分野特定技能評価試験の合格率は世界一を誇ることも、同社の教育力を証明している。

グローバル人材育成プラットフォームとしての展望

インドには約15億人の人口がおり、そのうちの約8億人が若年層です。さらにその24%、約2億人が就業機会を求めている状況です。「日本政府が発表している特定技能での受け入れ予定8万人という数字は、2億人という母数から見れば、十分に実現可能な規模です」とクマール氏は市場の可能性を指摘します。

ただし、同社の展望はインドという一つの国に限定されているわけではありません。「インドで5年間の経験があり、人口が多いから選んだというだけです。今後はインドを拠点としながら、ネパールやブータンからの学生も受け入れていきたいと考えています」。

同社が目指すのは、国籍を問わない人材育成の拠点づくりです。「その学校を出ているというだけで一目置かれる、そんな存在になりたい。卒業生が日本で働くのか、インドで活躍するのか、あるいはアフリカに進出するのか。それは個人の選択に委ねられますが、勤勉に働く人たちが幸せになれる仕組みを作っていきたい」。

具体的な数値目標として、2年以内に1000人の卒業生輩出を掲げています。ただし、マッチング件数や日本への就職者数といった目標は、あえて設定していません。

「数値目標を立てると、適性のない人まで送り出そうという力学が働きかねない。それは現在の業界の問題と同じ轍を踏むことになります」。

最後にクマール氏は、起業を目指す人々へのメッセージも語ってくれました。「私は『とりあえず起業』には反対です。やりたいことがあって、その実現手段として起業が最適だと判断するのであれば、全力で進めればいい。今の時代、自然とサポーターも集まってくるはずです」

「ただし、企業経営は決して甘くありません。社員を雇うということには大きな責任が伴います。社員を幸せにする、と同時に社会課題を解決していく、その覚悟がなければ始めるべきではありません」。

アイティップス社の挑戦は、まさにその途上にあります。グローバルな人材育成プラットフォームとして、新しい価値を生み出し続けることが期待されています。