「お祭りのように町全体で盛り上げる」—和歌山発スペースポート構想が示す宇宙産業の新たな可能性【Kii Space HUB キックオフイベントレポート】

トークセッション①:「スペースポート成功の秘訣」はお祭りのように町全体で盛り上げること

「スペースポートは単に打ち上げるだけではなく、周辺産業をいかに早い段階から立ち上げるかが重要です。地域の皆さんと一緒にお祭りのように町を挙げて盛り上げていく必要があります」——将来宇宙輸送システムの森實将氏の言葉は、宇宙産業が直面する収益性の課題と、その解決策を端的に表している。

和歌山県主催の「Kii Space HUB キックオフイベント」で6月12日に開催されたトークセッション①では、宇宙輸送事業に取り組む3社の代表が、理想と現実のギャップを率直に語った。登壇したのは、日本初の民間スペースポートを運営するスペースワンの下瀬滋氏、世界各地でスペースポート事業を展開する ASTRO GATE の中尾太一氏、再使用型ロケット開発を進める将来宇宙輸送システムの森實将氏。

宇宙産業への参入障壁が下がりつつある今、非宇宙業界の企業にとって具体的にどのような機会があるのか。3社のアプローチから見えてきた現実的なシナリオを探った。

3つの異なる戦略で挑む宇宙輸送事業

スペースポート事業への3つのアプローチは、それぞれが異なる課題に挑んでいる。

スペースワンの戦略は「スピード」だ。2018年の設立から4年という異例の短期間で、和歌山県串本町にスペースポート紀伊を完成させた。下瀬氏は「世界的に見ても、このスピード感でできたというところを誇りに思っている」と語る。その背景には、従来の宇宙専用機器に頼らず民生品を積極活用する方針がある。高頻度打ち上げによる低価格化を実現するため、「非宇宙産業の分野の方の協力が必要」と明言している。

対照的に ASTRO GATE は「規模」で勝負する。中尾氏が掲げる「世界初のマルチプルスペースポートオペレーター」の看板通り、福島、モルディブ、ケニアと複数拠点を同時展開している。昨年だけで福島では3回のロケット打ち上げ支援を実施。海外展開では現地政府との連携が不可欠で、「現地のキーマンの方をいかに見つけて、その人とどれだけ話ができるかが一番重要」と実感を込める。

最も野心的なのが将来宇宙輸送システムの「オープン化」戦略だ。森實氏は「宇宙経済圏」の構築を掲げ、再使用型ロケット開発と並行してワーキンググループを主催している。注目すべきは、同社の CXO 3人全員が非宇宙業界出身という点。IT 畑出身の CEO がシミュレーションソフトを構想し、「ものづくりの設計情報をどんどん開放していく」方針を打ち出している。

3社の戦略は一見異なるが、共通点がある。いずれも「宇宙専用」の枠を超え、他業界との連携を前提としていることだ。

「儲からない」現実とその打開策

スペースポート事業の最大の課題は収益性だ。森實氏が主催するワーキンググループでは、参加したインフラ企業から厳しい現実が突きつけられた。

「様々なインフラ系企業が集まって議論すると、自社にとってどんなメリットがあるのかという論点になります。投資回収を考えると採算が取れない。ロケット1万発ぐらい打ち上げてもらわないと困るという話になってしまいます」(森實氏)。

だが、スペースワンは別の答えを示している。人口13,652人の串本町と人口13,315人の那智勝浦町で開催したパブリックビューイングには5000名の定員が満員。周辺を含めると約1万人が集まった。今年2月からは施設見学ツアーを開始し、観光資源としての価値を創出している。

中尾氏は種子島での経験を踏まえ、より大きな可能性を示唆する。

「打ち上げ時には観光客が来られ、ホテルやレストランができ、実際にものを作る町工場も集まってきます。こうして様々な人が集まることで、エコシステムのような街づくりが各地で立ち上がっています」(中尾氏)。

種子島では JAXA が経済効果を算出しているが、それは単なる打ち上げ見学にとどまらない。製造業、観光業、サービス業が複合的に発展することで、「ロケット1万発」に頼らない収益構造が生まれる。

森實氏はこの現実を踏まえ、解決策を明確にした。

「スペースポートは単に打ち上げるだけではなく、周辺産業をいかに早い段階から立ち上げるかが重要です。地域の皆さんと一緒にお祭りのように町を挙げて盛り上げていく必要があります」(森實氏)。

打ち上げ頻度に依存しない収益モデル。これが3社共通の答えだった。

非宇宙業界参入の現実的な道筋

参入障壁は確実に下がっている。その証拠として、3社すべてが非宇宙業界の技術活用を前提としている点が挙げられる。

最も分かりやすいのが部品レベルでの転用だ。下瀬氏は「例えば自動車産業で製造されている部品をうまく転用できないか、あるいは鉄道開発で培われた知見を活用できないかなど、様々な可能性があると考えています」と語る。従来の「宇宙専用品でなければならない」という常識が崩れ始めている。

森實氏の会社はこの方針を徹底している。基幹部品のエンジンはアメリカのUrsa Major Technologies(ウルサメジャー・テクノロジーズ)から調達。

「弊社代表の畑田のロケット開発の根幹思想は、特注品を強みにするのではなく、より良いものをサプライチェーンの観点から全世界で調達し、素早く製造することです」(森實氏)。

さらに注目すべきは IT 技術の活用だ。同社のシミュレーションソフトは「実は宇宙業界出身者ではない人が考案したシステムです」(森實氏)。IT 畑出身の CEO が構想し、従来の宇宙開発手法を大きく変革している。このソフトは「設計情報として開放していく」方針で、他社も活用可能になる。

こうした技術開放の背景には、宇宙産業特有の事情がある。森實氏がワーキンググループで目の当たりにしたのは、大手企業でさえ宇宙分野では経験不足という現実だった。

「本当に大きな大企業だからっていうのは関係なく、本当にみんな0からのスタートラインなんだなと思いました」(森實氏)。

つまり、他業界では圧倒的な技術力を誇る大手インフラ企業も、宇宙分野に関しては初心者同然。これは中小企業や異業種企業にとって千載一遇のチャンスを意味する。既存の技術的序列が通用しない分野では、むしろ柔軟性や独自の専門性が武器になる。

参入の入り口も多様化している。製造だけでなく、観光、飲食、教育、メンテナンス、物流など、スペースポート周辺で必要とされる業種は無数にある。宇宙に直接関わらなくても「宇宙で飯を食う」道は確実に広がっている。

地域貢献と事業成長の両立モデル

セッションを通じて浮かび上がったのは、宇宙産業の「日常化」というビジョンだった。

中尾氏は理想の未来をこう描く。

「地元で『あそこの家の人はスペースポートで働いているね』といったことを気軽に話し合えるような、そんな時代になることを願っています」(中尾氏)。

これは単なる理想論ではない。スペースワンが串本町で実現している光景は、まさにこの未来の先取りだ。パブリックビューイングに集まる1万人、観光資源化された施設見学、地域ぐるみの協力体制。下瀬氏は地域との相互利益の重要性を強調し、森實氏は非宇宙業界出身者としての立場から異業種連携への期待を表明した。

和歌山発のスペースポート構想は、技術革新と地域活性化を両立させる新たなモデルとして注目される。ロケットの打ち上げだけではなく、地域との共生と異業種連携で乗り越える。その実験は既に始まっている。

トークセッション②:ねじ屋・鉄工所が宇宙産業で大復活—『携帯普及で需要激減』から見つけた新天地

スペースエントリーの松本翔平氏は、多くの中小企業が抱く宇宙産業への印象をこう代弁する。宇宙産業はなかなか入っていくのも難しく、ハードルを高く感じている経営者が多いのではないか、と。

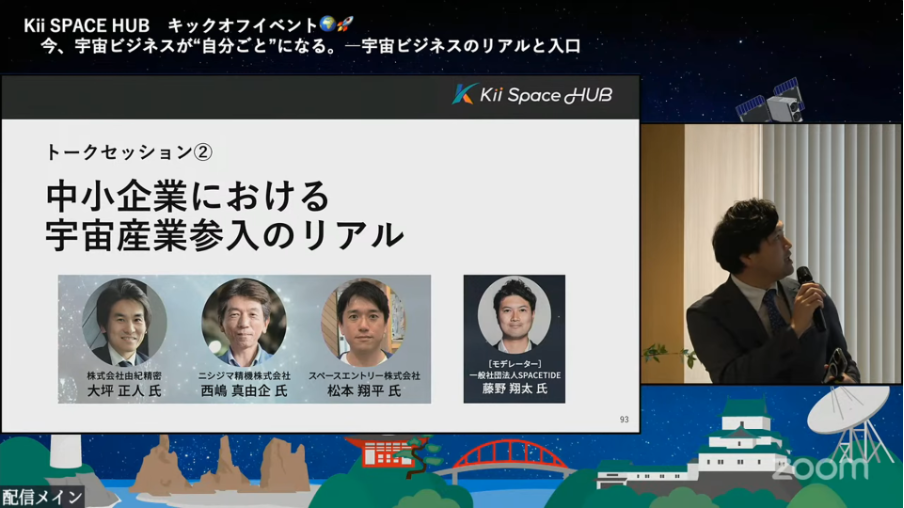

しかし、実際に宇宙産業に参入した3社の代表が語った現実は、このイメージとは大きく異なるものだった。和歌山県主催「Kii Space HUB キックオフイベント」のトークセッション②では、ねじ屋から航空宇宙に転身した由紀精密の大坪正人氏、鉄工所から衛星製造に参加したニシジマ精機の西嶋真由企氏、宇宙産業参入を支援するスペースエントリーの松本氏が登壇した。

「宇宙をやるには覚悟が必要」と考える参加者が半数いる中、3社が明かしたのは参入障壁の意外な低さと、想定外の効果だった。

「仕事がなくなった」からの必然的転身

最も印象的だったのは、宇宙産業参入の動機が決して夢や憧れではなく、極めて現実的な経営判断だったことだ。由紀精密の大坪氏は率直にその経緯を語った。

「仕事がなくなってしまいました。ねじは、世の中から相当減少しました。もうねじを使うものを皆さんはあまり持っていません。そういう中で機械がどこに残るかと考えると、機械が今後も使われる分野にフォーカスしました。例えば、航空宇宙・医療・ロボットです。そこに全て、まずビジネスを振り向けました」(大坪氏)。

公衆電話向けのねじを製造していた同社は、携帯電話の普及で需要が激減。生き残りをかけて新分野に挑戦する必要に迫られた。参入方法も意外にシンプルで、2008年の航空宇宙展にはそれまで一点も航空宇宙用の部品を製造したことがない状態で出展し、たまたま通路の向かい側にあった三菱リージョナルジェットのブースとの位置関係にもめぐまれ、来場者が目をとめてくれたこともきっかけのひとつだった。

ニシジマ精機の西嶋氏も同様に、講演会での大学教授との名刺交換から衛星製造への参加が始まったと説明する。九州工業大学の奥山教授との出会いが「てんこう」衛星プロジェクトへの参加につながり、大分県で初めて衛星を製造する会社となった。

特筆すべきは、どちらも「清水の舞台から飛び降りる」ような覚悟は不要だった点だ。大坪氏は巨大な投資をしたわけではなく、お金のかからないところから始めたと振り返る。「引かない」という継続意志は必要だが、技術的・資金的ハードルは想像以上に低かった。

実際のビジネス開始も、ロケット部品製造のような高度な技術から始まるわけではない。

大坪氏が最初に手がけたのは地上モデルや試作品の部品、それを作るためのジグ、実験機器だった。ただ単にアルミフレームで作った台や、何かを支えるための工具など、そういったところから入っていったという。重要なのは、このジグ製作に宇宙の専門知識はそれほど必要なく、宇宙での要件というよりは顧客が求めるスペックをヒアリングして対応する従来の製造業スキルの延長で対応可能だったことだ。

ニシジマ精機が「てんこう」衛星で最初に製造したのは電子機器を入れる筐体で、いわばアルミ製の棚だった。1ミリ以下という薄肉加工の技術的挑戦はあったものの、この経験が後に半導体業界への参入につながる技術力獲得をもたらした。

この「段階的参入」のメリットを支援者の立場から松本氏は説明する。少なくとも宇宙開発という分野には参入でき、そこで実績を作ると表に出るため、いろんなところから声がかかるようになる。最初の小さな実績が次の機会を呼び、徐々に事業を拡大していくパターンが確立されている。

宇宙産業参入の想定外効果

3社が口を揃えて強調したのが、宇宙産業参入による人材採用への劇的な効果だった。

西嶋氏は具体的な変化を語る。

「親御さんの影響がかなり強く、『ニシジマ精機は宇宙関連の仕事をやっている』という評判を聞いて、それがきっかけで入社した社員が3名います。弊社の現在の平均年齢は30代ですが、これは鉄工所の中では非常に若い年齢層です。衛星を製造していると説明した方が分かりやすく、会社をアピールするのに効果的です。製造業で鉄の装置を作っている、船の油圧部品を作っているというよりも、衛星を製造していると説明する方が明らかに分かりやすいのです」(西嶋氏)。

元JAL整備士など、他業界からの転職者も「宇宙」というキーワードに惹かれて入社してきた。製造業の高齢化が深刻化する中、宇宙産業への参入が若手人材獲得の切り札となっている。

松本氏も同様の効果を実感している。4月から正社員3名を採用したが、そのうち2名は全く宇宙関係ではない業界にいた人材で、宇宙をやりたいという興味を持って転職してきた。ソフトウェア業界や自動車業界出身者が、宇宙産業に魅力を感じて転職してくるケースが増えている。

広報効果も顕著だ。西嶋氏によると、小学生、中学生、高校生の会社訪問が大幅に増加し、12月には11校の見学を受け入れたこともあるという。

事業面では、大坪氏が最も劇的な変化を経験している。現在、売上規模で言うと半分ぐらいは宇宙関連のもので、そこが伸びてくれるおかげで会社全体が成長している。成長産業への参入により、会社全体の業績が向上した。

ただし課題もある。宇宙業界はボラティリティが相当高く、予定していた大型案件が延期されたりすると、会社全体の売上にかなりのインパクトがある。国家プロジェクトの延期などが直接的に業績に影響する不安定さは残っている。

参入障壁は下がっている

セッションを通じて明らかになったのは、宇宙産業参入の「今がチャンス」という現実だった。

松本氏は時代の変化をこう説明する。

「2030年以降は宇宙事業、特にLEOと呼ばれるJAXAなどの国の機関が主導していた国際宇宙ステーションの領域も民間に移行していきます。そうなると、明らかに現在の既存メーカーだけでは対応しきれません。私たちはメーカーではないので、協力していただける企業を探さなければなりません。自治体が地域企業の参入を進めているところは、現在それほど多くありません。和歌山県は今非常に力を入れているので、和歌山県の企業と一緒に仕事をしたいという気持ちが強くあります」(松本氏)。

従来の宇宙産業を支えてきた大手企業だけでは、拡大する需要に対応できない状況が生まれている。

西嶋氏は早いもの勝ちという競争環境の変化を指摘する。「てんこう」プロジェクトでは4社で継続的に協業しており、先行参入のメリットを享受している。大坪氏も今からでも全く遅くないと断言し、アクセルスペースやアストロスケールなど、初期から協業していた宇宙ベンチャーの成長とともに事業が拡大した経験から、最初の関係構築の重要性を強調した。

松本氏は参入支援の立場から、これから宇宙産業への参入障壁はどんどん下がってくると予測し、地方企業との協業に積極的な姿勢を示している。 和歌山発の宇宙産業エコシステム構想は、大企業主導ではなく中小企業の柔軟性と専門性を活かした新たなモデルを提示している。「仕事がなくなった」という危機感から始まった挑戦が、想定外の効果をもたらし、次世代への道筋を示している。参入のハードルが下がりつつある今、地方の中小企業にとって宇宙産業は十分現実的な選択肢となっている。