「衛星は万能ではない」スペースシフト金本氏が語る、ITベンダー向け宇宙データ活用の勘所【Kii Space HUB レポート】

和歌山県が令和7年度から展開する宇宙まちづくり推進事業「Kii Space HUB」。ここではテーマごとに開催されるエントリーセミナーを厳選して全4回でお届けする。第2回目となる今回は7月23日に開催された『衛星ビジネス・データ利活用編 ITベンダーのための衛星データ活用入門 ― サービス開発と共創の可能性』と題したセミナーだ。衛星データ解析のスペースシフト代表・金本成生氏が、災害対応から農業モニタリングまで幅広い活用事例を紹介しつつ、「衛星だけで全てを解決しようとしない」現実的な視点の重要性を強調。地域の IT企業との協業によるサービス開発の可能性を提示した。

140兆円市場と予想される宇宙産業を見据える和歌山県の戦略

2040年に140兆円規模に成長すると予測される宇宙産業。和歌山県は宇宙産業の集積や県内企業の参入促進、人材育成を目指し、「Kii Space HUB」を展開している。

この日のセミナーに登壇したスペースシフト代表の金本成生氏は、大学時代から IT起業を経験し、宇宙ビジネスで10年以上の実績を持つ。総務省「宇宙×ICT」懇談会委員や産総研特任研究員なども歴任した同氏が2009年に創業した同社は、世界中の衛星データを組み合わせた解析技術に特化している。

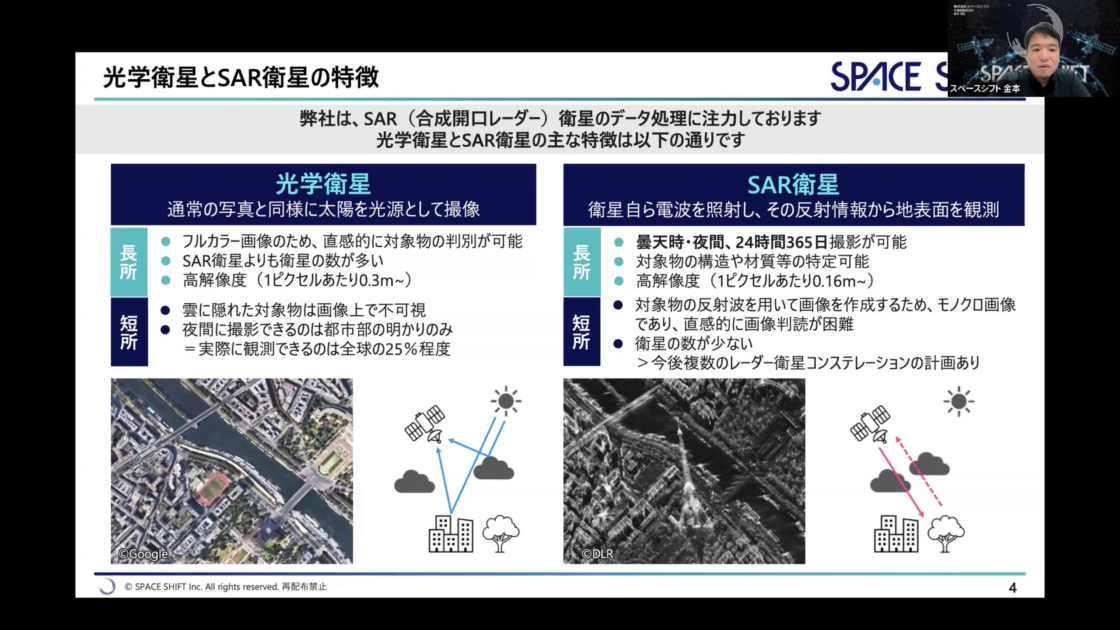

セミナーで強調されたのは「衛星で全部カバーしようとしない」という現実的な視点だ。衛星には光学衛星と SAR(合成開口レーダー)衛星があり、それぞれに特徴と制約がある。

光学衛星は人間が見慣れた写真のような画像が得られるが、雲があると地表の様子は見えず、夜間も撮影できない。実際に観測できるのは全体の25%程度に過ぎない。一方、SAR衛星は雲を透過し昼夜問わず観測できるが、マイクロ波を使った画像のためデータ判読が困難だ。

衛星データは広域を常に監視することに向いているが、こうした特性を踏まえ、高解像度が必要な用途では地上センサーやドローンとの組み合わせが不可欠だ。同社も衛星データだけでなく、航空機やドローン、地上センサーデータを組み合わせたソリューション開発を進めている。

災害対応で威力発揮-浸水・土砂崩落の自動検知技術

では具体的に衛星データはどのようなケースに活用できるのだろうか?

同氏は衛星データの可能性を「地球の難問を宇宙で解く」と表現し、防災から経済予測、環境対策まで幅広い社会課題の解決手段として位置付け、需要主導の宇宙産業発展を唱えた。

「エンドユーザー側のニーズこそが、ロケットや衛星製造の需要を生み出す。本来はそうした流れが形成されるべきだ」(金本氏)。

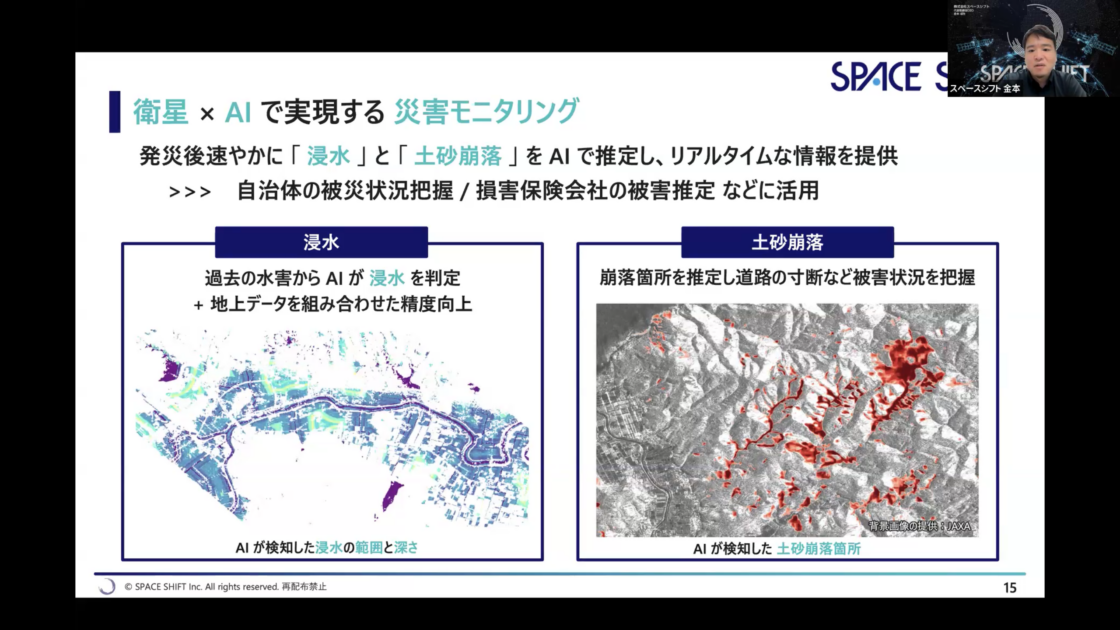

スペースシフトが特に力を入れているのが災害分野での技術開発だ。SAR衛星の特性を活かした浸水域検知では、電波が地面と水面で異なる反射を示す性質を利用し、ディープラーニングで浸水域を判別する AI を開発した。

さらに注目すべきはトヨタ自動車との共同プロジェクトだ。車両の走行実績データと衛星データを組み合わせることで、衛星では把握困難な市街地の浸水状況まで推定する技術を実現している。普段の道路での走行速度と災害時の走行データを比較し、通行できない程度から浸水深を推定する仕組みだ。

この技術により、衛星データでは建物の陰になって見えない市街地部分も、車両データで補完してより高度な浸水マップが作成できる。損害保険会社では、45センチ以上の浸水で床上浸水と判定するため、このような詳細な浸水深推定が可能になれば保険金の迅速な支払いに寄与することも期待されている。

土砂崩落検知では、昨年の能登半島地震で実証を行った。SAR衛星の単画像で土砂崩落箇所を自動検出し、道路の寸断状況を広域で把握できる技術を確立している。目視による判読の前に自動解析で被害地域を特定することで、救助活動や復旧作業の効率化に貢献している。

農業分野で海外展開-天候に左右されない生育監視システム

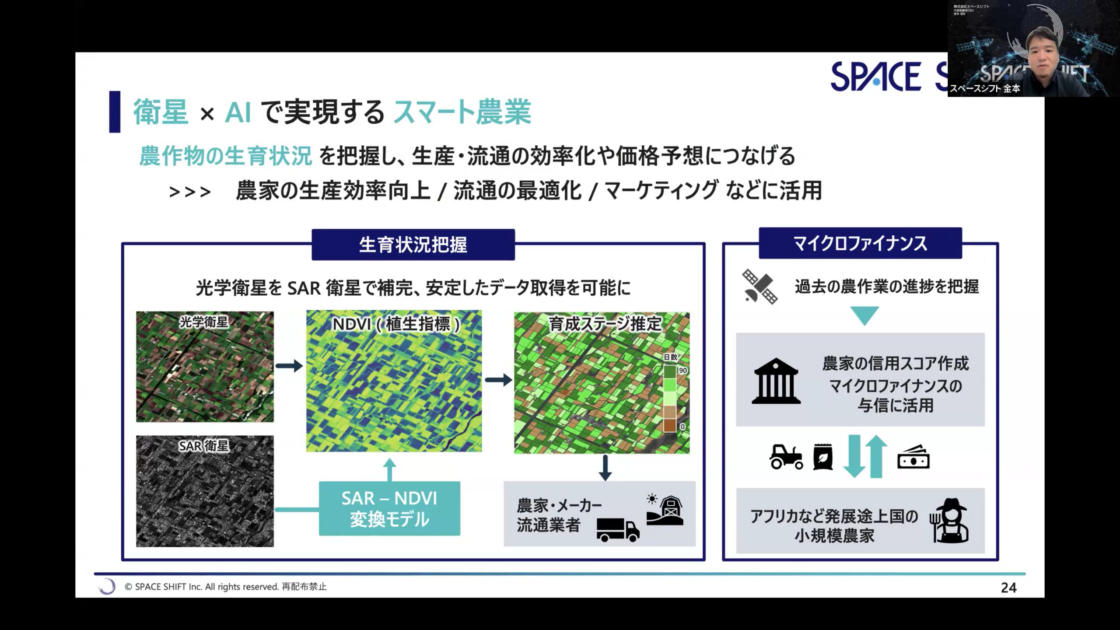

農業分野では、光学衛星と SAR衛星を組み合わせた革新的な生育監視技術を開発している。キャベツやネギを対象とした実証では、天候不良が続く地域でも安定的な監視を実現した。

「鳥取では天気が悪く、7月から9月後半まで光学衛星のデータが取得できなかったが、SAR衛星との組み合わせで安定的な生育状況把握を実現した」(金本氏)。

この技術開発では、実際に現地の農場に赴いてスマートフォンで作物を撮影し、衛星データと照合しながら AI のアルゴリズムを構築している。地上での生育状況と衛星から見たデータを詳細に比較することで、収穫時期や収穫量の予測精度を向上させた。

特筆すべきは海外展開の実績だ。この技術をナイジェリアのマイクロファイナンスに応用し、新たなビジネスモデルの検討を進めている。農家の過去の作付け実績を衛星データで確認することで、申告内容の真偽を宇宙から検証できるため、貸し出し時のリスク評価精度向上に貢献できると考えている。

ナイジェリアは米食文化で水田が多く、日本と似た農業形態を持つ。このため、日本で開発した技術がそのまま活用でき、貸し出し後の作物生育状況や効果測定も継続的にモニタリングできる。まさに「日本で開発した技術の世界展開」を体現する事例となっている。

さらに、無料で利用できるセンチネル衛星を活用することで、コスト効率的な監視システムを構築。圃場ごとに生育状況が把握できるため、農協や流通業者、小売業者まで含めたサプライチェーン全体での活用が期待されている。

「和歌山モデル」で目指す協業とビジネス化への課題

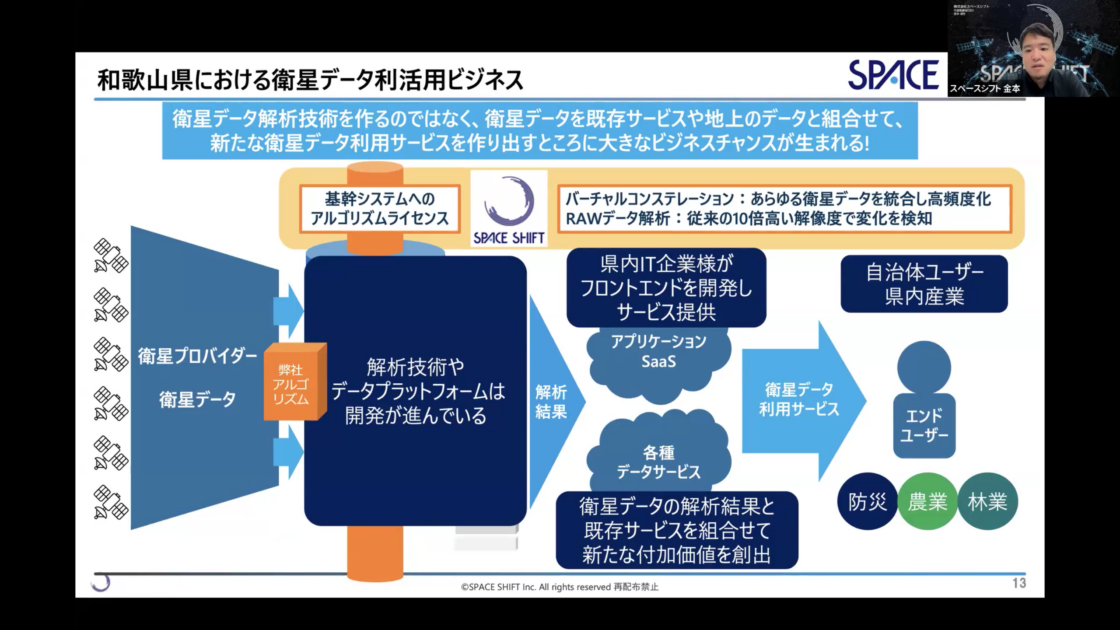

同氏が提唱するのは、地域 IT企業との協業による「和歌山モデル」だ。和歌山モデルとは、衛星データ解析技術を持つスペースシフトと地域の IT企業が協業し、地域課題解決に向けたサービスを共同開発するビジネスモデルだ。それを全国・全世界に展開していく構想として金本氏が提唱している。

同氏が想定するのは、スペースシフトが解析技術開発を担い、ITベンダーが災害時避難誘導アプリや農業収穫予測システムなど、既存サービスに衛星データを統合したサービス開発を行う役割分担だ。

「我々は解析技術開発に特化しているため、個々のサービス開発や直接セールスにリソースを割けません。IT企業の既存サービスに衛星データをどう組み合わせ、新しいサービスを作るかが重要です」(金本氏)。

ただし普及には課題がある。防災分野では平時からの予算確保が障壁となり、遊休農地探索では自治体の ITリテラシー格差が問題だ。

一方で、和歌山県は防災意識の高い県として、国や他県に先駆けた取り組みの可能性があると金本氏は期待を示した。平時での利用体制や有事即応体制の構築について、今後の議論に意欲を見せている。

こうした課題を踏まえ、和歌山県は9月から11月にかけて「アクションワークショップ」を開催する予定だ。同氏も参加する双方向型のプログラムで、具体的な事業化に向けた検討を行う。和歌山県内企業が中心だが、県外企業でも和歌山での事業展開に意欲があれば参加可能で、衛星データ解析技術と ITベンダーの既存サービスを組み合わせた「和歌山モデル」の構築を目指す。