小型衛星市場が拓く中小企業の宇宙参入──技術要件から事業機会まで、製造現場の視点で読み解く実務的アプローチ【Kii Space HUB Entry Seminarレポート】

和歌山県が令和7年度から展開する宇宙まちづくり推進事業「Kii Space HUB」。ここではテーマごとに開催されたエントリーセミナーを厳選して全4回でお届けする。

第3回目となる今回は8月7日に開催された『衛星製造の実務 編 衛星ビジネスと中小企業の可能性 ― 技術から読み解く宇宙参入』と題したセミナーだ。小型衛星の設計・製造を手がけるアークエッジ・スペースの柳田幹太氏が登壇し、衛星製造に求められる技術要件から具体的な事業展開まで、開発現場の視点から実務的な内容を詳しく解説した。

パソコンサイズの人工衛星に込められた技術の深さと、地域企業が宇宙産業に参入する際の具体的な関わり方について聞いた。

「宇宙のパソコン」が拓く新たな宇宙産業

「人工衛星って、よく皆さんに『どういうものなんですか?』と聞かれた時に私がよく答えるのは、直感的にはパソコンが飛んでいるみたいなもんです」――アークエッジ・スペース取締役 CIO の柳田幹太氏は、超小型衛星をこう表現する。

机の引き出しやパソコンのミニタワーほどのサイズに、カメラやセンサー、通信機といった様々な機器を USB で接続するように組み込み、宇宙に配置する。まさに「宇宙のパソコン」というわけだ。

この発想の原点となったのが、キューブサットと呼ばれる超小型衛星技術だ。10センチ四方の立方体を基本単位とするこの規格は、2003年に東京大学中須賀研究室が打ち上げた「XI-IV (サイフォー)」から始まった。

従来の大型衛星が数百キロから数トンの重量を持つのに対し、キューブサットは最大でも数十キロ程度。重量が100分の1になることで、打ち上げコストも劇的に削減された。

「私たちのころはメーカーさんとすることも多かったですが、秋葉原で部品を買って学生が人工衛星を作り、大型衛星に相乗りさせてもらって打ち上げる。そんなことを2、3年でやる研究室でした。」(柳田氏)。

コストダウンにより可能になったのが、衛星コンステレーションという新たな運用戦略だ。人工衛星は地球の重力に引かれて落ちないよう軌道上を周回し続けるため、1機だけでは特定地域を常時カバーできない。

しかし数十機、数百機を配置すれば常に人工衛星がいるような状況を作れる。従来の大型衛星が数百億円かかるところを、数千万から数億円で製造し、配置の数を増やすことで性能を補っていく戦略だ。

アークエッジ・スペースは2018年設立、東京大学発のスタートアップとして超小型衛星技術を事業化してきた。現在は東京・有明に本社を構え、約160人の体制で「人々により安全で豊かな未来を」という理念のもと、衛星製造からデータビジネスまでを一貫して手がけている。

エンジニアが全体の70%超を占め、うちソフトウェアエンジニアが20%強という技術志向の強い組織構成だ。平均年齢38歳と、スタートアップとしては比較的高いのは、ハードウェア開発に豊富な経験を持つエンジニアを多数抱えているためだ。

インフラが整っていない地域でこそ人工衛星が最大の価値を発揮するとして、アフリカ、中央アジア、東南アジア、オセアニア、南アメリカといった新興国市場に注力している。中央アジア諸国等との通信実証実験、月面インフラ構築への参画、海洋通信システム、GPS を補完する次世代測位衛星など、多岐にわたるプロジェクトが既に進行中だ。

ルワンダでの火山噴火予知システムは、その典例**になる。**地上インフラがない環境で CO2 センサーや GPS 位置情報を人工衛星経由で収集し、噴火の予兆を事前に察知するシステムを構築した。地上のインフラがないためセンサーのデータを取得できないという課題を、人工衛星通信で解決する取り組みだ。

パソコンサイズの筐体に込められた技術革新が、宇宙産業の民主化を推し進めている。従来は国家レベルのプロジェクトでしか実現できなかった宇宙利用が、民間企業、さらには中小企業にとっても手の届く領域になりつつある。「宇宙のパソコン」という発想が、新たな産業エコシステムの扉を開いているのだ。

衛星製造を支える技術要素と製造要件

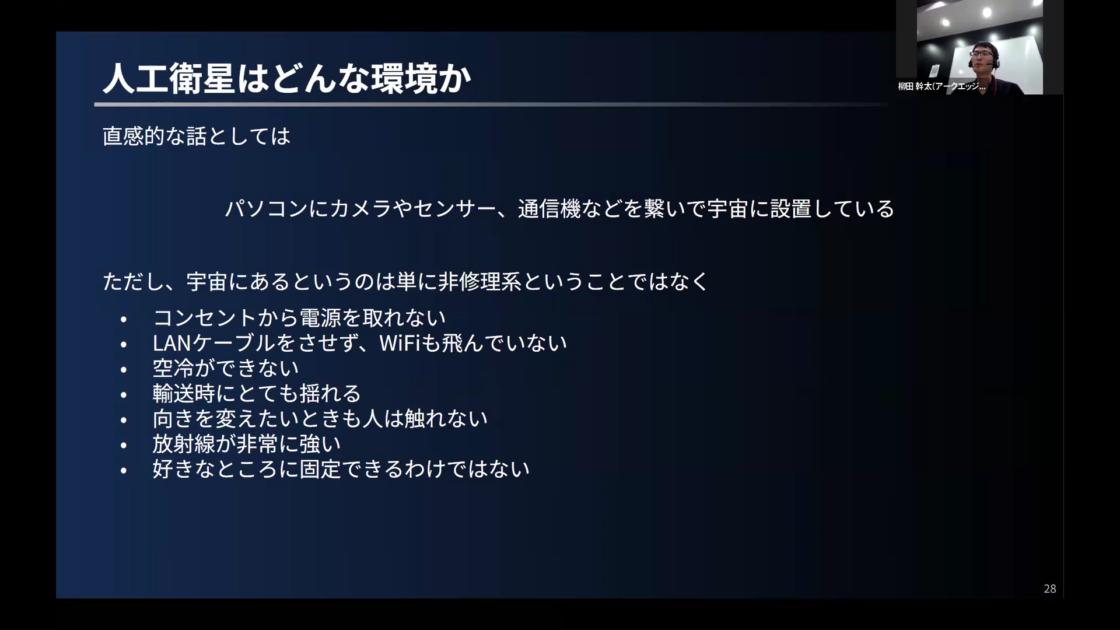

パソコンサイズの人工衛星といえども、宇宙という極限環境で動作させるには地上とは全く異なる技術的配慮が必要になる。コンセントからの電源供給、有線インターネット接続、空冷による冷却、これらすべてが使えない宇宙では、電源、通信、熱制御、姿勢制御という4つの基本機能を独自に実装しなければならない。

「地上のものであればコンセントから電源を供給できるので、電源に困るのは停電が起きた時ぐらいです。しかし宇宙だと電源が取れません」(柳田氏)。

電源系では、太陽電池パネルによる発電とリチウムイオンバッテリーによる蓄電を組み合わせている。6U サイズの衛星では、20センチ×30センチのパネルが両面に展開して発電効率を高める機構を採用し、約50ワットの発電能力を持つ。PCDU (電力制御配分装置)により、太陽光発電時はバッテリー充電、夜間は蓄電池からの電力供給を自動制御している。

通信系は「ラジコンの通信みたいなイメージ」で運用される。地上との通信は1日わずか40分程度、通信速度も地上の携帯電話が数十〜数百 Mbps なのに対し、数 kbps から数百 kbps と大幅に制限される。このため、制御コマンド用のテレコマ系統と、画像データ受信用のミッションデータ系統で通信を分離している。

姿勢制御系は最も宇宙特有の技術要素だ。スタートラッカーで星空を撮影し、内蔵マップと照合して衛星の向きを特定。リアクションホイールという金属円盤の高速回転による反作用で姿勢を変更し、磁気トルカによる地球磁場を利用した制御も併用する。太陽センサーからの情報も組み合わせ、複数の制御方式で精密な姿勢制御を実現している。

構造系では、アルミニウムの削り出し加工による筐体を基本とし、表面には金色のサーマルブランケット(MLI )を施して熱特性を調整する。宇宙では空冷ができないため、ヒーターで能動的に温度管理し、地上に近い温度での運用を維持している。

特徴的な点として挙げられるのは、コマンドアンドデータハンドリング系などで車載用マイコンや FPGA といった民生品を積極活用していることだ。宇宙用専用部品は1個数百万から数千万円にもなるため、放射線による誤作動は「電源を一回落として付け直す」といった実務的な対処法でコストを抑制している。

製造工程では、各基板の組み立て、フィットチェック、電気試験を経て、温度サイクル試験、真空試験、振動試験という宇宙環境模擬試験を実施する。「解析上問題ないなと思って振動をかけてあげると、結構びっくりするぐらい振動が強いので、油断するとネジが緩んで取れたりする」(柳田氏)といった製造現場ならではの課題も存在する。極限環境下で数年間確実に動作する「宇宙のパソコン」の実現には、こうした地道な検証作業が不可欠なのだ。

データ活用による事業展開と未来構想

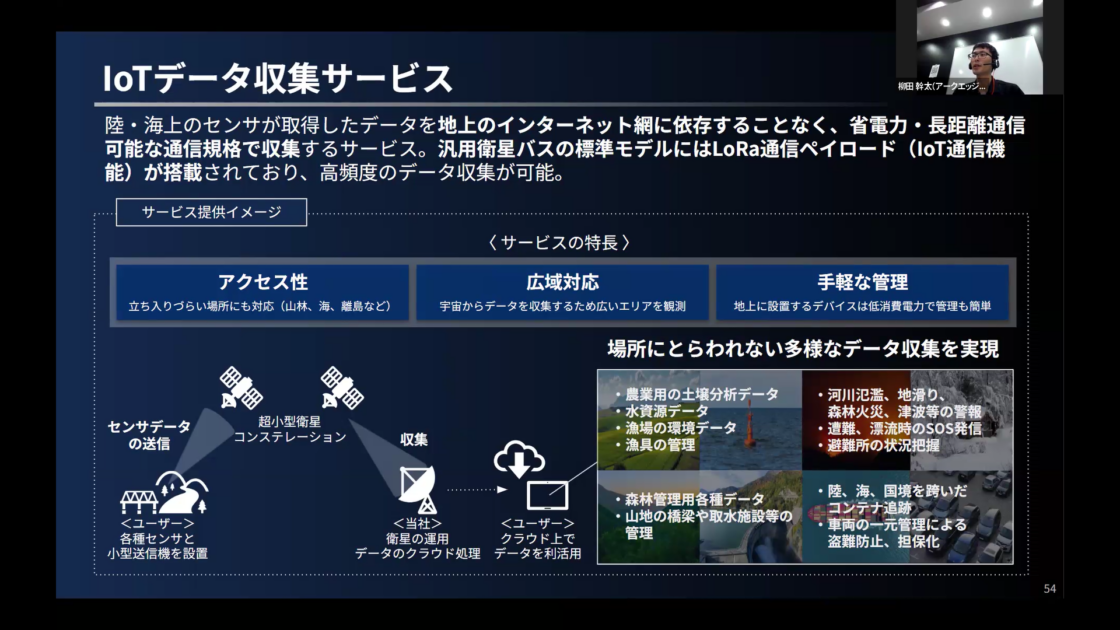

アークエッジ・スペースが目指すのは、単なる衛星製造業ではない。「宇宙のパソコン」たる超小型衛星を通じて収集されるデータこそが、新たな価値創造の源泉となる。同社は現在、海洋通信、IoT、地理空間情報という3つの主力事業を軸に、データドリブンなビジネスモデルの構築を進めている。

海洋通信分野では、衛星 VDES と呼ばれるシステムの開発に注力している。これは既存の船舶自動識別装置(AIS )を拡張し、双方向通信を可能にするものだ。大型船舶には衝突回避のため現在位置や進行方向をブロードキャストする AIS 端末の搭載が義務付けられているが、従来は一方向の発信のみだった。人工衛星を介することで遠洋でも双方向通信が可能になり、船舶の安全運航や効率的な航路管理に貢献する。

IoT 分野では、地上インフラが届かない地域での課題解決に取り組んでいる。農地のセンサー、河川の水位計など、様々なセンサーからのデータを人工衛星経由で収集するシステムを展開中だ。通信頻度は1時間に1回、1日に1回といった低頻度が中心となるものの、LTE 回線が届かない地域での貴重なデータ収集手段となっている。花巻の高校との短歌ミッション実証では、地上の通信機から人工衛星へ短歌を送信し、衛星から返信を受ける実験も成功している。

「地上だけだと 光ファイバーや携帯の回線のようなインフラがある場所でしか、サービスが提供しづらい。それを人工衛星を通じてセンサーデータを取得・収集できるようにしています」(柳田氏)。

地理空間情報分野では、多波長撮影技術による高度な地球観測を実現している。人間の目で認識できる可視光に加え、赤外線領域での撮影により、植物の種類や生育状況、水分量まで識別可能だ。撮影されたデータは、ドローン、レーダー、地上 IoT センサーの情報と統合され、農業支援、水資源管理、気候変動モニタリング用の総合プラットフォームとして提供される。

未来構想として特に注目されるのが、月面 GPS システムの開発だ。NASA 主導の月面開発が進む中、月面で活動するローバーや探査車両の現在位置特定が課題となっている。地球の GPS 信号は月まで届かないため、JAXA と共同で月面版 GPS の構築を検討中だ。また、地球周回軌道でも GPS ジャミングや偽装信号による妨害に強い次世代測位システムの需要が高まっており、より低軌道からの測位サービス提供を目指している。

深宇宙探査分野では、コメットインターセプターと呼ばれる超長周期彗星探査機プロジェクトが進行中だ。ラグランジュポイントという重力的安定点で待機し、接近する彗星を迎撃観測する計画で、地上からの制御なしに1回限りの探査ミッションを確実に成功させる自律制御技術が求められる。

これらの事業展開を支えているのが、同社の総合インテグレーター戦略だ。衛星製造だけでなく、地上システム、データ解析、アプリケーション開発まで含めた垂直統合型のビジネスモデルにより、顧客の課題解決に向けた最適なソリューションを提供している。データが真の価値を生み出すのは、技術とアプリケーションが融合した時なのだ。

中小企業の宇宙参入──製造需要と実践的アプローチ

超小型衛星の量産化が進む中、従来は大手企業や研究機関が独占していた宇宙産業に、中小企業が参入する機会が急速に拡大している。アークエッジ・スペースの事例を通じて見えてくるのは、宇宙産業特有の技術要件を理解した上で、地上の製造技術を応用できる多様な領域の存在だ。

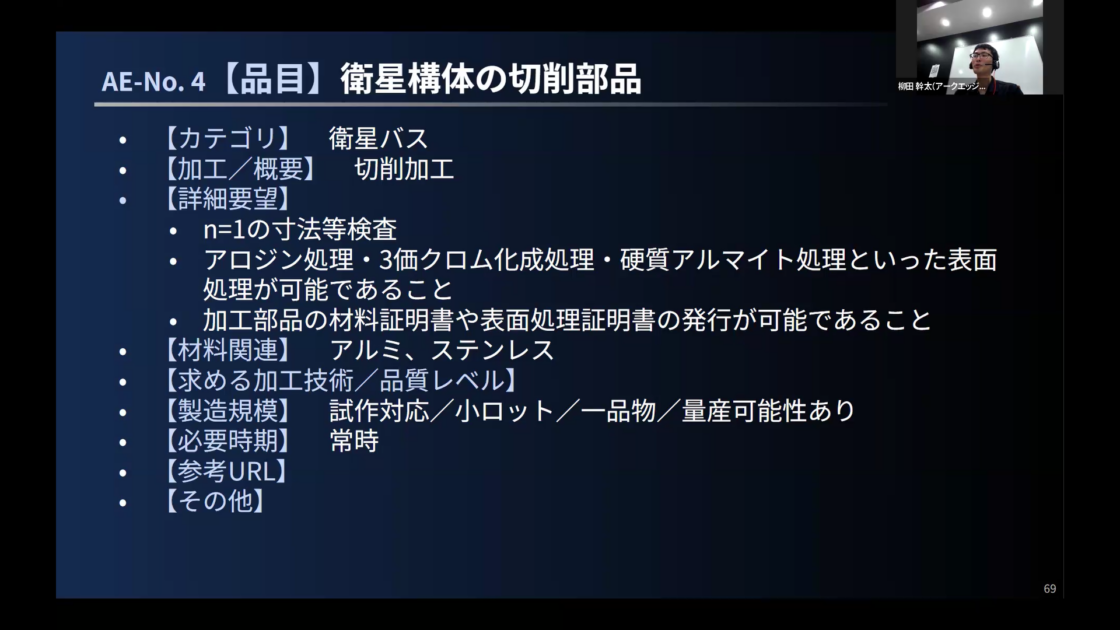

同社が現在、製造パートナーとして必要としているのは多岐にわたる。構造部材では、アルミニウム削り出し加工からアロジン処理、硬質アルマイト処理といった表面処理技術、樹脂部品製造、通信機器開発、地上局アンテナ製造などだ。特に地上局アンテナは「今は海外のアンテナを買っているので、それ自体がかなり高かったり、メンテナンスするのに呼ぶのも高額だったりで、なかなか苦労している」状況にある。

「衛星の量産といっても年間百機程度。そういったロット数でお付き合いいただけることが重要です」(柳田氏)。

宇宙産業の量産は、自動車産業のような大量生産とは根本的に異なる。年間数十機から数百機という規模での対応が求められ、大規模な生産ラインではなく、柔軟性を持った製造体制が重要になる。中小企業との協業形態も多様で、構造部材のように図面を渡しての製造委託から、機器開発における実験レベルからの共同開発まで、案件に応じて使い分けている。

品質保証要件については現実的なアプローチを取っている。JAXA の品質保証要求をそのまま適用すると採算が合わないため、必須要件と妥協可能な部分の線引きを慎重に行っている。ただし、構造部材については打ち上げロケット側からの要求があるため、衛星事業者側でコントロールできない部分もある。

関係構築の入り口として展示会の役割が重要だ。構造、ソフトウェア、電気系など、専門分野に応じて社内担当者を紹介しながら、具体的な協業可能性を探っていく。中小企業にとって宇宙産業は、もはや遠い世界の話ではない。地上で培った製造技術を宇宙環境に適用し、新たな市場機会を掴むチャンスが広がっている。

重要なのは技術力だけでなく、「コミュニケーションをしっかり取れる企業さん」として業界特有の要件を理解し、柔軟な対応姿勢を示すことだ。宇宙産業への参入は、技術的なハードルよりも、顧客との対話を通じて最適解を見つけていく姿勢から始まる。