リコーが仕掛けた新規事業創造の実験——社内起業と外部スタートアップの共創プログラム

リコーによる「TRIBUS(トライバス)」は、社内外からイノベーターを募り、リコーのリソースを活用しイノベーションにつなげるプロジェクト。ワークプレイスやイメージング領域にとどまらず、社会の広い分野での課題解決を目指します。資金や先進技術にとどまらず、リコーグループ社員が社内外で得てきた知見を活かしてサポートすることで新しい価値をつくります。

社内からの新規事業創出と外部スタートアップとの協業。一見すると異なるベクトルを持つ2つの取り組みを、なぜ同時に進めようと考えたのでしょうか。そして、その挑戦は組織にどのような変化をもたらしたのでしょうか。

今回は、リコー TRIBUS推進室 TRIBUSプログラム運営事務局 森久 泰二郎氏に登場いただき、ゼロワンブースター合田をトークパートナー、川岸を聞き手にお話を伺いました。

変革への序章——トップとボトムの思いが重なったとき

2017年、リコーに新社長として就任した山下良則氏(当時、現会長)のもと、「新しいことをしていこう」という機運が高まっていました。実は、それ以前から社内には新しい取り組みの萌芽が存在していました。新横浜の事業所には既にファブスペースが設置され、社員たちが3Dプリンターやレーザーカッターを使って新しいものづくりに挑戦する環境が整っていたのです。

未来デザインセンターで社内新規事業プログラムとスタートアップアクセラレーションプログラムの両方を統括する森久氏は、当時を振り返ります。

「ボトムアップ的な熱も上がりつつ、トップの方でも課題感を持つということがうまくマッチして。多分どちらか一方だけだとうまくいかなかったかもしれません」(森久氏)

この時期、製造業全体でも大きな変化が起きていました。2008年のリーマン・ショック後、多くの企業がR&Dを絞り込み、新規開発が停滞する中、2016年から2017年頃にかけて、スタートアップとの連携を模索する動きが活発化していたのです。

独自の道を切り拓く——TRIBUSの立ち上げ

2019年、リコーは新規事業創出プログラム「TRIBUS(トライバス)」を立ち上げました。その特徴は、社内の新規事業創出とスタートアップとの協業を同時に進める「統合型」のアプローチにあります。

「当時、社内新規事業だけのビジョンとか支援する会社、あるいはスタートアップアクセラレータだけを行う会社は結構ありましたが、その両方に対して経験やいろいろなものを持っているところは少なかった」と森久氏は語りました。支援会社選定の際も、この統合型というアプローチに柔軟に応えられる点を重視したといいます。

プログラムのオーナーには山下社長(現会長)自身が就任。トップのコミットメントを示すとともに、新規事業創出への本気度を社内外に示す形となりました。

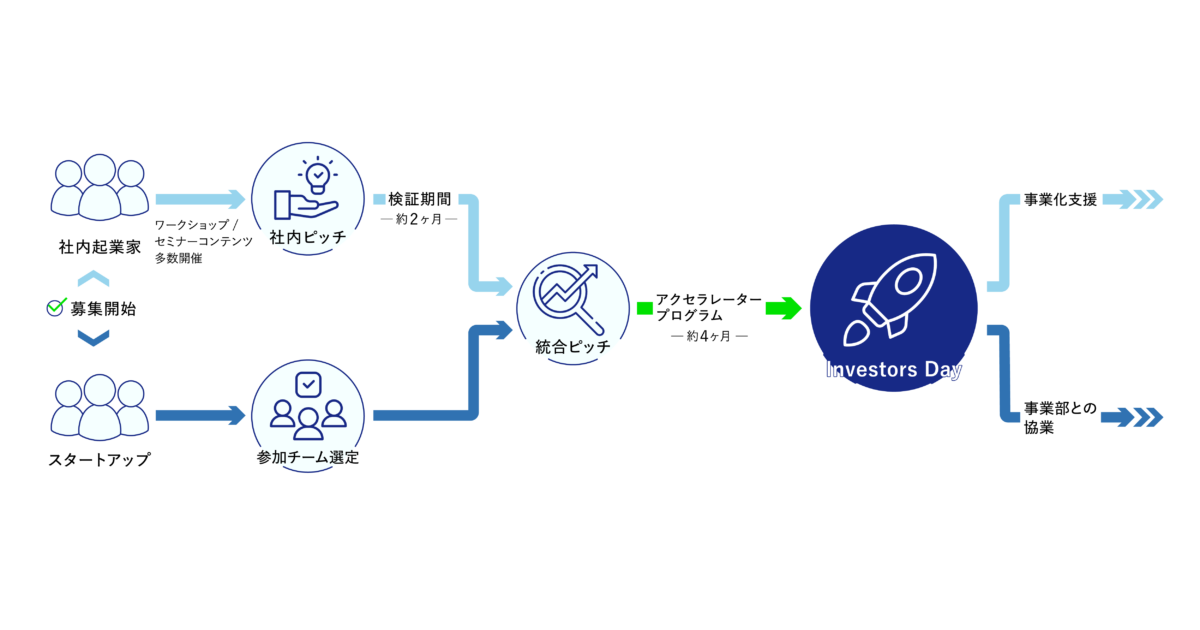

統合ピッチという挑戦—社内外の相互刺激を生む場

TRIBUSの運営プロセスは、社内とスタートアップで異なる出発点を持ちます。社内からは書類による応募を募集し、1次選考を通過したチームが実証プログラムでの仮説検証に進みます。一方、スタートアップは書類面談選考を経て、最終的にアクセラレータープログラムへの参加チームを決定します。

そして、この2つの流れが交わる場が「統合ピッチ」です。「最初やるときにすごい勇気がいりました。スタートアップさんのピッチに社内チームを並べると見劣りするのではないかという声も社内にはありました」と森久氏は当時の不安を語ります。

しかし、社内チームは統合ピッチの前に既にピッチ経験を積み、仮説検証も繰り返していました。結果として、スタートアップと遜色ないプレゼンテーションを行えるようになったのです。

さらに重要なのは、この場が社内外の相互刺激の機会となったことです。「約半日で、リアルタイムに1,000人以上の社員がスタートアップと社内新規の両方の事業のピッチを目の当たりにする」機会を作ることで、社内の意識も大きく変わっていきました。「事業を作るという点では基本は同じなので、社内も社外も関係なく、フラットに見てもらえるというのが理想的な状態」と森久氏は説明します。

アクセラレーションの共創効果

統合ピッチ後、採択された社内チームとスタートアップは共にアクセラレーションプログラムに進みます。社内チームは事業の確度を上げるためのブラッシュアップを行い、スタートアップは事業部との協業構想を練ると同時に、リコーのアセットを活用したプロダクトの改善や様々なトライアルを実施します。

このプロセスの中で、社内チームとスタートアップが互いに交流する場も設けられています。「社員からすると社内新規事業の方に自分の同僚が出ているから興味を持って見に来る中で、スタートアップさんの事業のピッチも見ることができて、『スタートアップってこういう感じなのか』と気づきを得たり、『応援したいな』という気持ちになったりします」と森久氏は語りました。

組織文化の変容—副業制度との相乗効果

TRIBUSの特筆すべき点は、新規事業の創出だけでなく、組織文化そのものの変革をもたらしたことです。「プロダクトのトライアルに私も参加したい」「スタートアップ側の窓口になりたい」といった声が社内から自然に上がるようになりました。

また、事業部の人々も社内から生まれる新規事業に関心を持ち、「これは取り込めるのではないか」と考えたり、「次は自分が応募してみようかな」と思ったりするようになっています。プログラムが統合していることで、見る側の視点も両方の視点を持てるようになっているのです。

2019年に導入された社内副業制度との相乗効果も大きな特徴です。「できるだけ多くの人に関わってもらうというきっかけの一つに副業制度も活用する形であれば、より多くの人が必ずしもビジネスアイデアで応募するだけではなく参加できます」と森久氏は説明しました。

リコーならではの価値提供

TRIBUSでは、単にスタートアップと同じような事業開発を目指すのではなく、リコーならではの価値提供を重視しています。「スタートアップと同じようなことをしたとしたら、スタートアップの方がより大きくしやすかったりするので、むしろリコーの新規事業として行うとしたら、どういうふうにやるのが一番社会に対して貢献しやすいし、多くの人に伝わるのか」という視点で各チームを導いているといいます。

また、カーブアウト(分社化)という選択肢も用意されています。ビジネスの成功確率を高めることを最優先に、リコー内で育てるべきか、独立させるべきかを柔軟に判断する姿勢を持っているのです。

進化を続けるプログラム——6年目の成果

6年目を迎えたTRIBUSは、着実に成果を上げています。社内からの応募件数は開始初年がピークでその後どんどん下がるのが常ですが、毎年数十件の応募が寄せられ、2024年は65件の応募が集まった。スタートアップ支援人材「カタリスト」への参加も、当初は数名の参加でスタートしたが、これまでで累計約100名が参加している。

「カーブアウトや事業譲渡した例など事業のその後の事例も様々出てきて、『TRIBUSを通じていろいろなことができるんじゃないか』という感触が広がったのかもしれません」と森久氏は分析します。また、過去5年間の軌跡を振り返る「卒業式」を1,000人規模のハイブリッド配信で開催するなど、プログラムの認知度と期待感も着実に高まっています。

イノベーション文化の醸成へ

「昔はやる気がそこまで高くない人が9割強くらいいました。そういう人たちが日々、少しずつ前向きになるだけでも、多分全体の活性化という意味では大きな効果があるのではないでしょうか」(合田)。新規事業創出の「仕組み」を作り上げながら、同時に組織の体質も変えていく——。

また最近では、海老名にイノベーションスタジオをオープン。社内の新規事業のMVPやプロジェクトの展示、スタートアップとの協業成果なども展示され、TRIBUSの活動を俯瞰的に理解できる場として機能しています。

リコーの挑戦は、大手企業におけるイノベーション創出の新しいモデルを示唆しています。社内起業と外部連携の統合という独自のアプローチは、組織の変革と新規事業の創出を同時に実現する可能性を示しているのです。

関連記事|1700人のイノベーションコミュニティはどのように作られたのか?

資金や先進技術にとどまらず、リコーグループ社員が社内外で得てきた知見を活かしてサポートすることで新しい価値をつくり出す「TRIBUS」。

リコーでの社内巻き込み戦略について、引き続き、リコー森久氏にお話を伺いました。

1700人のイノベーションコミュニティはいかにして作られたか——リコーTRIBUSの社内巻き込み戦略