事業会社発スタートアップ8社が描く未来——CEATEC 2024

10月17日、幕張メッセで開催されたCEATEC 2024において、大手企業からスピンオフした新規事業やスタートアップによるピッチコンテストが行われました。安全管理のDX化から環境問題の解決まで、幅広い分野で革新的なソリューションを提案する8社が登壇し、最優秀賞には廃棄物処理のAI化に挑戦するPFUが選出されました。

審査員には、ユナイテッド投資事業本部キャピタリスト/マネージャーの八重樫郁哉氏、全日本空輸CX推進室の高野悠氏、エヌビディア合同会社VC・スタートアップパートナーシップマネージャーの松本美咲氏が務めました。

PFU/AIで廃棄物処理の安全性と効率性を向上

廃棄物処理現場における分別の課題を解決

PFUの押木氏は、冒頭で参加者に「ゴミの分別をしっかりされていますか?混ぜて捨てたりしていませんか?」と問いかけました。全国のゴミ処理施設では、リサイクルのために未だに人手による選別作業が行われており、この状況を変えるために廃棄物分別特化AIエンジン「Raptor VISION」事業を立ち上げたといいます。

2024年4月に第1弾としてビン色別AIエンジンをリリースした同社が次に取り組むのは、リチウムイオン電池の分別です。リチウムイオン電池による火災は年間約1万件以上報告されており、その数は年々増加している。今や国内だけでなくグローバルな課題となっています。

世界トップのスキャナー技術を活かした分別ソリューション

火災が発生する背景には、モバイルバッテリー、電子タバコ、ワイヤレスイヤホンなど、リチウムイオン電池内蔵製品の多様化があります。外観からは内蔵の有無を判断しにくい製品も多く、誤って廃棄されるケースが後を絶ちません。現状の除去作業は目視で行われており、もはや限界に達しています。

第2弾で提供予定の”Raptor VISION Battery(リチウムイオン電池特化型AIエンジン)”では、X線と画像認識AIを組み合わせ、透過画像から危険物のみを検知することで、発火リスクを低減します。空港の手荷物検査をイメージした仕組みで、中身を取り出すことなく危険物を検知し、プロジェクションやモニターで位置を通知します。

先月実施した東京都町田市での実証実験では96%の認識率を達成。来年のリリースまでに99.9%まで引き上げることを目標としています。「この高い認識率は、世界シェアNo.1のスキャナー開発で培った画像認識技術と画像処理技術の知見があるPFUだからこそ実現可能だ」と押木氏は強調します。

今後は危険物、産業廃棄物へと領域を拡大していく計画です。審査員からは「人材不足対策としても有効」「社会的意義が大きい」との評価を受け、最優秀賞に選出されました。押木氏は「認識率のさらなる向上など課題は多いが、多くの方々の協力を得ながらブラッシュアップしていきたい」と展望を語り、過酷な選別現場の改善だけでなく、リサイクルの加速による循環型社会の実現に向けた決意を示しました。

特に産業廃棄物分野のデジタル化の遅れは深刻で、同社の技術は業界に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。リチウムイオン電池による火災防止という喫緊の課題解決から、より広範な資源循環の実現まで、AIによる廃棄物処理の革新が期待されています。

GEMBA/安全巡回業務のDXで労働災害を減らす

労働災害から現場を守る新たなアプローチ

GEMBA代表取締役の藤井氏は、トヨタ系の大手自動車部品メーカーで10年以上にわたり生産技術の改善やDXに従事。自身の担当工程で、20代の設備オペレーターが被災し失明の危機に瀕するという苦い経験をきっかけに、労働災害対策の重要性を痛感したと語ります。

日本国内では年間13万人以上が労働災害に遭い、経済損失は4800億円を超えると言われています。厚生労働省が定める安全衛生委員会では、事前の安全改善サイクルとして安全巡回を実施していますが、非常にアナログな作業のまま改善が進められていないのが現状です。

安全巡回の記録をデータで可視化

藤井氏は「現場で五感を使ってリスクを探し出し、改善する」という安全巡回の本質は人間にしかできない重要な作業だと強調します。一方、紙での記録やExcelへの転記といったアナログな事務作業はなくすべきだと考え、「デジパトforSafety」を開発しました。

このサービスの特徴は、自社の工場レイアウト図に情報を直接マッピングできる点です。工場の地図上で改善点や気づきを一元管理し、巡回サイクルを可視化します。これにより従来は紙とExcelで管理されていた情報が自動でデータベース化され、会議資料も自動生成されます。

藤井氏は10年間のDX推進経験から、現場ファーストの考え方を重視しています。そのため、現場の担当者がDXを積極的に推進したいと思える工夫を凝らしたアプリ開発が特徴です。

システムは月額1万円から利用可能な中小企業向けのサブスクリプションモデルを採用しています。従業員50人以上の企業には法的な義務があることから、市場の総需要は大きいと見込んでいます。

今後は省エネや生産性などの分野にも展開を広げ、さらなるデータの活用とAIサポート機能の拡充を目指しています。

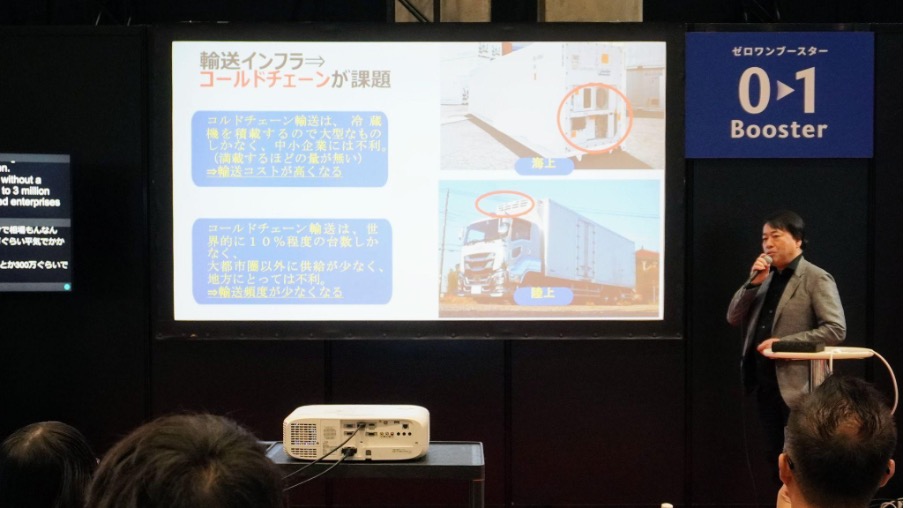

アルファクエスト(現:アバンタス)/物流革命を起こす60日保冷ボックス

大企業からスピンアウトし物流革新の道へ

三井住友海上で海外物流を長年担当してきた桶田氏は、先端技術デバイスによる物流の改善提案やリスク感知ゲームの業界初製作など、新技術を活用してさまざまなビジネスを創出してきた経験があります。その桶田氏が大企業からスピンアウトし、グローバルな低温・定温物流の民主化と脱炭素化を掲げて起業したのが、アルファクエスト(2025年からアバンタス株式会社に社名変更し、本社を虎ノ門ヒルズに移転)です。

従来の海上輸送用保冷コンテナは、長さ12メートルでみかん箱800箱分もの大きさがあり、後部に設置された冷蔵機から大量のCO2を排出します。フランスまでの輸送では、排出されるCO2は杉の木240本分に相当します。

配送時の事故も減らす画期的な保冷技術

アルファクエスト(現アバンタス)が開発した保冷ボックスの最大の特徴は、電気を使用せずに60日間の保冷が可能な点です。従来の医療品輸送用ボックスが5日間程度であるのに対し、約12倍もの保冷期間を実現し、ギネス申請も予定しています。

この技術により、小規模な中小企業でも欧州や南米まで安価なドライコンテナでの船便混載輸送が可能となり、陸上でも高額な保冷トラックを使用する必要がなくなります。さらに、複数の荷主の荷物を1つのコンテナで輸送する混載も可能となり、タクシーの相乗りのような形で輸送コストを削減できます。

海外展開も積極的に進めています。特に米国では、ドライアイスを使用した輸送でドライバーが気絶する事故や、MacBookが凍結した状態で配達されるなどの問題が発生しており、同社の技術への期待が高まっています。桶田氏は「まずは半導体や精密機器から実績を作り、その後医薬品分野や鮮魚、肉、日本酒、果物などの高級食材に展開したい」と語ります。

世界のコールドチェーン市場は年平均15%の成長が見込まれる巨大市場です。医薬品、半導体、高級食材など、低温・定温物流のニーズは着実に拡大しており、同社の革新的な技術が物流業界に新たな可能性をもたらすことが期待されています。

otonoha/音響技術で働く環境を革新

音環境から働き方を変える新発想

業務用音響機器メーカーの社内スタートアップとしてメーカー以外の領域にチャレンジするotonohaは、「働くを面白くする」というミッションを掲げ、オフィス向けの音環境コンサルティングサービス「sound veil」を展開しています。

「コンビニに入店したときの音や、建物のインターホンの音など、適切にコントロールされた音は強い印象を残します。しかし、そうでない場合は雑然とした環境になってしまう」とsound veil事業部長の竹本氏は説明。音響機器メーカーとして蓄積してきた技術基盤を活かしながら、人の心を動かす新しいアプローチとして、音環境の改善に取り組んでいます。

オフィスを「音」でブランディング

「sound veil」は主に3つの課題を解決します。1つ目は音漏れです。Web会議が一般化する中、フォンブースや会議室からの音漏れが問題となっています。2つ目は企業のエントランスにおけるブランディングのための空間演出です。3つ目は、現代のオフィスビルが抱える「静かすぎる」という課題への対応です。

高性能な建材により静寂が保たれる現代のオフィスでは、会話しにくい雰囲気が生まれがちです。「sound veil」は音を戦略的に活用することで、これらの課題を解決します。

収益モデルは、月額のコンテンツ利用料とコンサルティング費用の組み合わせです。従来の音楽配信サービスへのアドオンという形で、各企業のニーズに合わせたカスタマイズを提供しています。

立ち上げから1年半で30社以上への導入を実現しています。導入効果について竹本氏は「定期的なコンサルティングの一環として、アプリでのデータ収集やアンケート機能を実装し、効果測定を行っている」と説明します。

音響機器メーカーから、総合的な空間づくりのコンサルタントへと進化を遂げたotonoha。東京エリアでは3000坪以上のオフィスビル建設が活況を呈しており、リモートワークの普及にも関わらずオフィス需要は依然として高い状態が続いています。企業のワークスペース改革が進む中、視覚や嗅覚と並んで聴覚にも配慮した空間づくりへの注目は今後さらに高まることが予想されます。竹本氏は「実際の体験場所を用意して、より多くの企業に価値を伝えていきたい」と今後の展望を語りました。

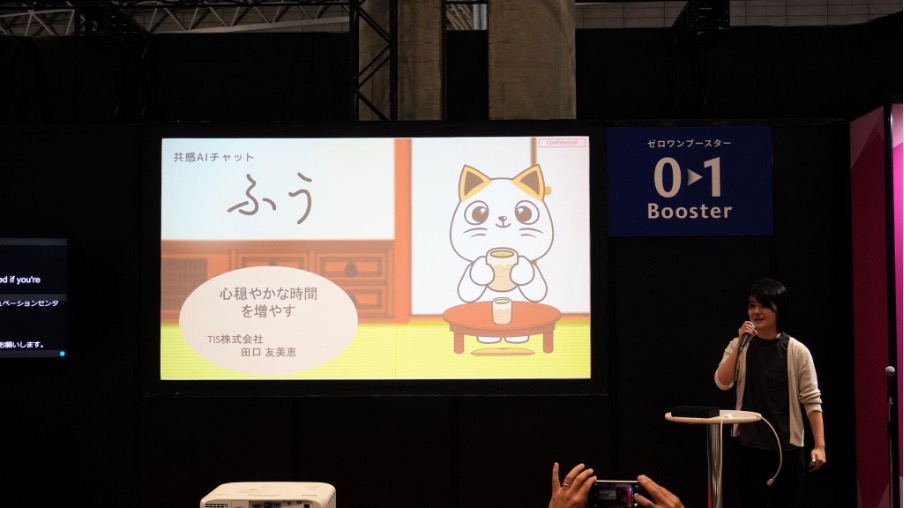

TIS/AIチャットで心のケアに新たな選択肢を

メンタル不調の原体験からプロダクト開発

TISのインキュベーションセンターに所属する田口氏は、自身のメンタル不調の経験から、共感AIチャット「ふう」の開発をスタートさせました。「カウンセリングを受けている」と仕事関係の相手に伝えることへの心理的ハードルの高さを指摘し、そうした情報を共有された際に「この人は主体的にメンタルケアができる人なんだ」とポジティブに捉えられる社会を目指しています。

調査によると、20〜30代の女性1200人のうち、カウンセリングを利用している人はわずか1.3%にとどまる一方で、27.7%が人に不安を話すことで解消を試みているという結果が出ています。田口氏は、この対話により不安を軽減しようとする人々のために、24時間365日対応可能なAIチャットボット「ふう」を開発しました。

AIによる「傾聴」と「問いかけ」で心理負担を軽減

「ふう」の特徴は二つあります。1つ目は「オウム返し的要約」による共感的な対話です。これによりユーザーは、話をしっかりと聞いてもらえた実感を得られます。2つ目は適切な「問いかけ」です。これによってユーザーには自身の考えが引き出され、自発的な気づきを得るきっかけがもたらされるのです。

技術面では、27万人以上の対話データをもとに学習させた独自のAIチャットボットと、既存のLLMを組み合わせることで、他のサービスでは実現できない共感的な会話を創出しています。重要なポイントは、答えを教えるのではなく、ユーザー自身の中にある答えを引き出すことにあり、1回の会話で5回の発言を引き出すことを目安としています。

サービスの特徴は、既存の多くのメンタルヘルスケアサービスで採用されている認知行動療法や、マインドフルネスといったアプローチではなく、キャラクターとの楽しい会話を通じて自然とメンタルケアが行われる「娯楽的」なアプローチを採用している点です。

2024年4月から一般向けの実証実験を開始し、すでに4万7000人以上のユーザーを獲得しています。多くのユーザーは「疲れた」「つらい」といったキーワードで検索してサービスにたどり着き、SNSにも書けず、友人や知人にも話せない悩みを相談しているといいます。

また、生死に関わる深刻な悩みを持つユーザーに対しては、電話相談窓口の案内や厚生労働省のページへの誘導を行っており、将来的には人間のカウンセラーとの連携も視野に入れていると説明しました。

田口氏は「実際のサービス利用者からは、話を聞いて寄り添ってもらえるだけで心が少し楽になるという声が寄せられています。モヤモヤとした不安を抱える人々の心の支えとなるサービスへと成長していきたいです」と意気込みを語りました。

BLUABLE/藻場再生で地球温暖化対策に挑戦

富士通の「藻ガール」から始まった革新的な事業

富士通からスピンオフしたBLUABLE取締役の西川氏は、10年以上にわたり持続可能な資源としての藻類研究に携わり、「藻ガール」として知られてきました。そしてブルーカーボンとの出会いをきっかけに、27歳の魚谷氏をCEOに迎えてBLUABLEを設立しました。

2050年のカーボンニュートラル達成には、どれだけ対策を講じても年間数億トンのCO2排出が残ると言われています。そこでBLUABLEが着目したのが、海藻による二酸化炭素吸収、すなわちブルーカーボンです。海藻は陸上生物と比べて 炭素吸収量と酸素生成量は陸上生物と同等以上と言われています 。

藻場造成とブルーカーボンを融合させた事業モデル

日本を含む世界の藻場は急速に消失しており、国内では年間2000ヘクタール以上が失われています。これは世界的に見ても、熱帯雨林の5〜10倍の深刻な速度です。既存の対策として、ウニの駆除やフェンスの設置、海藻の移植、栄養投入、藻礁設置などが行われていますが、いずれも人手とコストがかかることが課題となっています。

BLUABLEは、従来とは全く異なるアプローチで、この課題を解決しようとしています。同社が開発を進める技術には3つの特徴があります。1つ目は完全に磯焼けした環境でも低コストでメンテナンスフリーの藻場造成が可能な点です。従来の養殖方式では毎年種糸(海藻の赤ちゃん)を付け替える必要がありましたが、同社の装置は設置後の管理が不要です。

2つ目は、従来は水深が浅い岩礁エリアに限られていた藻場造成を、水深250mまでの砂地でも可能にした点です。3つ目は、ICT技術を活用したカーボンクレジット申請の簡便化です。従来は海藻を水揚げして計測する必要がありましたが、陸上からのモニタリングで完結できるシステムを開発中です。

ビジネスモデルは太陽光発電のPPA(電力購入契約)に似た形態を採用。海域の権利者である漁業者や自治体と協力し、装置の設置とクレジット化を進めます。主な顧客はCO2を排出する海運会社などの企業を想定しており、クレジットの収益は海域の権利者と分配する計画です。

事業の鍵となるカーボンクレジット発行プロセスについて西川氏は「自治体や漁業者との連携による公共性の確保が重要であり、クレジット発行機関であるJBEと共にAIモニタリングによる申請スキームを検討中です」と述べました。

現在、5年以内に数億規模の企業に成長する計画で、海洋生態系の再生による気候変動対策を急加速させる期待が寄せられています。

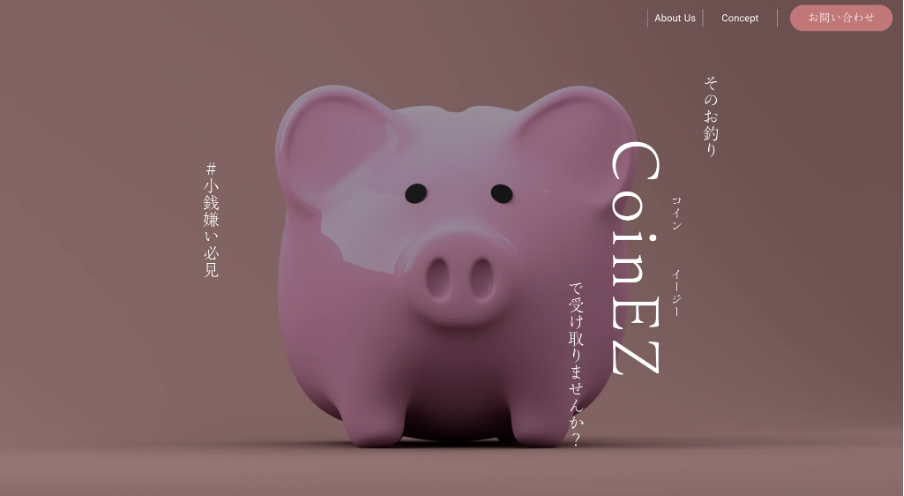

CoinEZ/おつりの電子マネー化で決済革新

小銭問題から生まれたフィンテック

CoinEZの荒谷氏は、ランチや駐車場、個人飲食店やクリニックなど現金のみの支払いを求められる場面で溜まっていく小銭問題に着目しました。キャッシュレス決済市場は急速に拡大を続けておりますが、一部ではすでに頭打ち感が確認できています。加えて、キャッシュレス元年と呼ばれる2019年以降、ポイント還元事業やコロナという追い風要因を経てなお4割弱の消費者が現金派です。こんな現金派が導入の検討をするほど共感できる課題感とは一体何なのか?

この状況下で荒谷氏は、釣り銭を直接電子マネーにチャージできるサービス「CoinEZ」を考案しました。使い方は極めてシンプルで、レジで「小銭はチャージ」と一言伝えるだけで、QRコードを通じた即時チャージが可能です。チャージされた電子マネーは送金や支払いに使え、さらに既存の他サービスへの間接的なチャージも予定されています。

3つの導入方式で店舗の利用を加速

「CoinEZ」は、多様なニーズに対応するため、3つの導入方式を用意しています。1つ目は既存アプリへの組み込みによるミニアプリ方式です。2つ目は「おもちかえりQR」と呼ばれる仕組みで、レジで印刷された用紙を持ち帰り、後から時間のある時にチャージするものです。3つ目は紙のメンバーズカードを活用する方式になります。

店舗側のメリットも明確です。両替やレジ締めの費用と手間が削減できるほか、チャージされた金額は一時的に未払金勘定となるため、月末の精算までキャッシュフローの改善に寄与します。さらに募金手数料や交換チャージ手数料を加盟店とCoinEZで利益分配する仕組みも構築しています。キャッシュレスとは違い、お客様に使ってもらえばもらうほど収入に直結するわけです。

利用シーンやターゲットは5つに分類されます。第一に現金使用を余儀なくされるシーン、第二に現金派比率が10代・学生層、第三にクレジットカードと並んで人気の現金・ATMでの電子マネーチャージ需要、第四に観光客と訪日外国人、そして第五に高齢者です。

加盟店としては、小売業や飲食、医療系、物流、サービス業など中小規模の事業者をターゲットとしています。アプローチ戦略として、イベントや催事からの導入、DX化や地域通貨の導入を目指す地方自治体との連携、地方銀行との協業による普及を計画しています。

一方、大規模チェーン店での導入について荒谷氏は「大手企業は自社の電子マネーを発行していることも多いため、既存システムとの連携も模索していきたい」と語ります。