タイミーに聞く!IPOのポイントや経験談 —— スタートアップの新たな成長モデル

スタートアップのIPO(新規株式公開)において、「上場すること」自体は決してゴールではありません。むしろ、より大きな成長への通過点として位置づけられるべきものです。2024年7月に東京証券取引所グロース市場に上場を果たした株式会社タイミー。同社の取締役CFO八木智昭氏は、「“はたらく”を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」というミッションの実現に向けて、認知度と信頼性の向上を目的にIPOを選択したと語ります。

2024年12月に開催されたMUFG STARTUP SUMMITでのセッション「タイミーに聞く!IPOのポイントや経験談」では、タイミー社の経験に加え、証券取引所、監査法人、証券会社など、それぞれの立場からIPOに携わるプロフェッショナルたちが、スタートアップのIPOにおける重要なポイントや課題、そして今後の展望について語り合いました。スタートアップのさらなる成長に向けて、IPOという選択肢をどのように活用すべきなのか。各登壇者の豊富な経験と知見から、その答えを探ります。

(モデレーター:株式会社ゼロワンブースター 代表取締役会長 鈴木規文)

スキマバイトで人手不足を解消する「“はたらく”インフラ」へ

「働きたい時間と働いてほしい時間をマッチングするスキマバイトサービス」―。2017年に設立され、2018年にサービスを開始したタイミー社は、そのユニークなビジネスモデルで急成長を遂げてきました。同社取締役CFOの八木智昭氏は、サービスの特徴を次のように説明します。

「働き手の方がスマートフォン一つで今日働きたいと思ったら、すぐに働きに行けます。面接も履歴書も不要で、働いたらすぐにお金が受け取れる。企業側も人手不足に悩む多くの業界で、必要な時に必要な人数を集めることができるサービスとなっています」(八木氏)

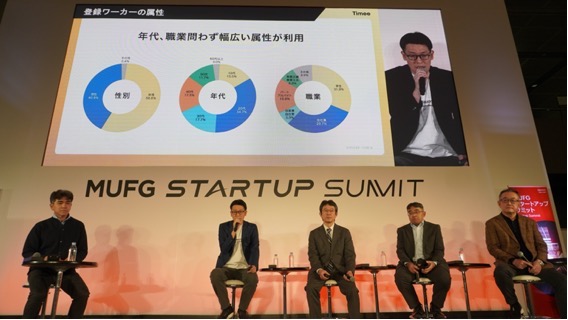

現在、タイミーは業界No.1の位置づけを確立し、導入事業者数、ワーカー数ともに増加を続けています。主要な利用業界は物流、飲食を中心に、近年では小売、ホテル、介護など多岐にわたります。また、利用者層も当初は学生中心でしたが、現在では20代から40代、さらにはシニア層まで幅広い年代に広がっています。

信頼性と認知度の向上:成長企業の選択

タイミー社はIPOにおいて、明確な戦略的判断を行いました。タイミー社取締役CFOの八木智昭氏は、その意義について次のように説明します。

「意味としては、信頼性と認知度の向上が大きな要因でした。タイミーは公募増資を実施せず、売出しのみを選択しました。ファイナンスが必要だったということではなく、認知度と信頼性の向上が主な目的でした」(八木氏)

この判断の背景には、同社のミッションである「“はたらく”を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」という明確な目標がありました。「認知度や信頼性がなければインフラとは呼べないだろう」という考えのもと、戦略的なIPOを選択したのです。 実際、その狙いは的中したと八木氏は評価します。IPOの前後で、スポットワーク業界には多くのプレイヤーが参入し、「スキマバイト・スポットワーク」という言葉自体が今年のトレンドワードに選ばれるなど、業界全体の認知度が大きく向上しています。さまざまな企業がスキマバイトのCMを展開するようになり、消費者の目に触れる機会も増加しています。

また、公募増資を実施しなかった理由について、八木氏は次のように説明しました。

「手元資金も十分にありましたし、利益も出ていました。マーケットに出た際のEPSへのの影響、株式の希釈化などを考慮した際に、不必要な資金調達を行うことが本当に良いのかという議論があり、今回は見送りました」(八木氏)

このように、タイミー社のIPOは資金調達ではなく、事業の成長と業界の発展を見据えた戦略的な選択だったと言えます。

上場後に見えてきた、想定外の価値とチャンス

IPOは企業にどのような価値をもたらすのでしょうか。タイミー社の八木氏は、上場後の変化について具体的に語ります。

「投資家との対話が増えます。個人投資家の方も機関投資家の方も含めてです。これまではVCの方やエンジェル投資家の方など、主に成長を支援してくださる方々との対話が中心でしたが、一方で投資家の方々は平等な目線で見てくださいます。厳しいご意見もありますし、改善点の提案など建設的な議論もいただけます」(八木氏)

三菱UFJ信託銀行の山本俊彦氏は、IPOがもたらす二つの重要な効果を指摘します。

「一つは株式を使ったファイナンスやM&Aが武器として使えるということで、これは非常に大きなツールになります。もう一つは取引先と採用における信頼・信用が向上する点です。上場企業であることで取引先からの信用が高まり、採用においても今まで難しかった人材の採用がしやすくなる、希望する人材に入社していただけるという効果があります」(山本氏)

この点について、八木氏も実感を示します。

「タイミーの場合、主要なお客さまには大企業も多いです。未上場で設立7年という若い会社では少し不安に思われがちですが、上場企業となり、名刺にロゴを入れられるようになり、ディスクロージャーも充実し、財務情報も全て開示され、利益も出ているということで、安心感を持っていただけています」(八木氏)

EY新日本有限責任監査法人の金野広義氏は、IPOの意義をより本質的な観点から説明します。

「IPOの意義として私が重視しているのは、IPO準備の過程を経て会社の基盤が確固たるものになり、事業の継続性が著しく高まる点です。社会に重要な価値を提供しているスタートアップが、将来経営者が変わっても、従業員が入れ替わっても、同じ価値を永続的に社会に提供し続けられる会社になることが、私がIPO支援をする意義だと考えています」(金野氏)

東京証券取引所の宇壽山図南氏は、IPOを経営戦略の観点から捉えます。

「上場を果たした企業を見て感じるのは、上場により経営戦略の選択肢が増えているということです。資金調達の手段として市場から調達もできるようになりますし、恐らくM&Aなどの選択肢も増えているはずです。上場後に、そういった選択肢をうまく活用することで、結果として会社を成長に導くことができると思っています。IPOをうまく会社の成長の手段として活用していただきたいと思います」(宇壽山氏)

タイミー社は公募増資を実施しませんでしたが、八木氏は「そのような選択肢の拡大を目的に上場を目指す企業もあると思いますし、それは確実にプラスになります」と、IPOがもたらす戦略的オプションの価値を認めています。

「タスクリスト100個」の先にあった、本当の課題

IPOがもたらす多面的な価値が明らかになった一方で、その実現までの道のりにはさまざまな課題が待ち受けています。多くの企業がIPO準備において直面する課題の一つが、体制整備です。タイミー社の八木氏は、その経験を次のように振り返ります。

「IPOするには会社の体制、ガバナンス、内部統制をしっかりと整備しなければなりません。私が入社した時点で、会社は設立から2年目ほどで何も整備されていない状況でした。何もない状態から一つ一つ作り上げていく作業は、正直なところ地道で先の見えない作業でした。暗闇の中でひたすら進むような感覚で取り組んでいました」(八木氏)

しかし、単にチェックリストをこなすだけでは不十分だと八木氏は指摘します。

「上場準備では100個のタスクがあれば、その100個を期限と担当者を決めて、証券会社にチェックしてもらうという流れになりがちです。しかし、途中で“これは本当に意味があるのだろうか”という疑問が生じました」(八木氏)

「今振り返ると、もっと全体像の設計、上場時や上場後の会社の牽制機能や内部統制について、自社なりの上場準備の在り方を考えるべきでした」と八木氏は語ります。

「一般的なチェックリストはありますが、タイミーとして譲れない部分や、タイミーの企業カルチャーやフェーズに合わせた方法があったはずです」(八木氏)

この点について、金野氏も「上場すること自体をゴールに設定して準備をするのではなく、上場後にどのような企業を目指していくのかも見据えて、準備を進めていくべきです。これはガバナンスと内部管理体制だけでなく、資本政策も同様です」と、同様の見解を示しました。

東証の宇壽山氏は、IPO準備において最も重要な点として、本業の成長を挙げます。

「東証の上場審査のポイントは、投資家保護の観点から投資家に対して会社のことをきちんと説明できることが重要ですが、それ以上に重要なのは本業の成長が大前提だということです。上場後に成長できる道筋が描けているかどうかが非常に重要です」(宇壽山氏)

「鈴木さんがおっしゃったように、チェックリストなどの対応に追われすぎて本業がおろそかになり、上場後に会社が息切れをしてしまったのではないかと思われるケースもあります」と宇壽山氏は警鐘を鳴らします。

「繰り返しになりますが、まずは本業の成長が大前提であり、上場はその成長のための手段として、投資家に対してきちんと会社のことを説明する体制を作るということをしっかり理解していただければと思います」(宇壽山氏)

近年、上場後に成長が鈍化する「上場ゴール」という現象が課題として指摘されています。この問題について、タイミー社の八木氏は、CFOとしての具体的な取り組みを紹介します。

「多くの会社では、CFOが上場準備に専念することになり、CFOの仕事イコール上場準備のオーナーシップを持ってリードしていくことになりがちです。タイミーの場合、私は上場準備の責任者ではありましたが、上場準備が私のスケジュールに占める割合はそれほど多くありませんでした。基本的には上場後にどれだけ持続的な成長ができるか、そのための仕組みや先行投資をしっかりできるかが重要だと考えていたからです」(八木氏)

ここで、三菱UFJ信託銀行の山本氏は、上場後の成長における重要な課題を指摘しました。

「上場前は伴走者やベンチャーキャピタルなど、さまざまな方から刺激を受けられる環境にあります。しかし上場後は、『おめでとう』『よかったね』と言って、そうした方々との関係が途切れてしまうことが多いように思います」(山本氏)

この課題に対して、東証の宇壽山氏は次のように指摘します。

「“上場ゴール”という言葉がよく使われますが、これは結局、上場までのことしか考えていないケースもあるということを示しているのではないでしょうか。上場という手段を使ってどのように成長していくのか、その絵をしっかり描けているのか、描けていないのかで、上場後の展開が大きく変わってくるのだと思います」(宇壽山氏)

なぜ「上場ゴール」で終わらないのか?

IPO準備の実態と課題が見えてきましたが、より本質的な問題は上場後の成長戦略にあります。EY新日本監査法人の金野氏は、上場後の成長停滞の原因の一つとして、上場タイミングの問題を挙げます。

「上場時期について取締役会で議論する際や株主間で議論する際に、“行けるときに行っておかないと、いつ行けるかわからない”という考え方で、会社の体制や基盤が不十分な段階でも、上場審査をクリアできるのであれば上場してしまおうという判断をされるケースが一定数あります」(金野氏)

そのような状況で上場してしまうと、「営業体制をもっと強化しなければならないといった基本的な課題を抱えたまま上場するケースが多く見られます。それが結果として“上場ゴール”と言われている原因の一つになっている」と金野氏は分析します。

タイミー社では、八木氏が「上場手前の段階から、上場後の成長のための時間を確保しておかないと、上場後の成長は見込めない」という考えのもと、IPOプロセスを前倒しで進め、成長戦略の構築に注力してきました。この取り組みは、「上場ゴール」を回避するための一つのモデルケースと言えるでしょう。

日本発の大型IPOを増やすために、今必要な取り組みとは

今後、より多くのスタートアップが大型IPOを実現するために、社会としてどのような取り組みが必要なのでしょうか。タイミー社の八木氏は、柔軟な視点からこの問題を捉えます。

「正直に申し上げて、難しい課題が多くあると思います。私は“スモールIPO”が絶対に悪いとは思いませんし、未上場のまま事業をしっかりと育てて、M&Aで大企業に売却し、そこで得た資金でさらにレバレッジを効かせて、より大きな投資をする、新しい会社を作るというのも全然良い選択肢だと思います」(八木氏)

この考えの背景には、スタートアップ特有のリスクへの現実的な認識があります。「スタートアップを1社起業して、それだけに集中するというのは、一か八かの部分もありますし、なかなか難しい面があります。うまくいかなかった場合は売却して新しいものを作る。大企業や中堅企業にはそういったニーズもたくさんありますので、そういった選択肢も取れれば、もう少しリスクテイクができるのではないか」と八木氏は指摘します。

三菱UFJ信託銀行の山本氏は、グローバルな視点の重要性を強調します。「国や政策面で“スタートアップ育成5カ年計画”などが実行段階に移り、スタートアップを取り巻く環境は随分と良くなってきました。より大きなマーケットで大きなスタートアップを育成するためには、創業段階からグローバルで事業を展開できるようなサポート体制が、国やインフラとして整備されることで、よりイノベーションが進んでいくのではないか」と提言します。

また、東証の宇壽山氏は、「ビッグピクチャーを描けるか」という点を重視すると語りました。「大きな絵を描く際に、上場という手段をいかに有効に活用することを考えているかが重要だと思います。どれだけ大きな目標を掲げるのか、そしてその会社の成長過程で、どのようなタイミングで上場を活用するのか、ということをうまくバックキャストできれば、“上場ゴール”と思われるような上場にはならないと思います」と説明します。

EY新日本監査法人の金野氏は、より具体的な環境整備の必要性を指摘します。

「現在、上場前に数百億円規模の資金調達ができる会社はほんの一握りです。上場前でもある程度の規模の資金調達ができるようにしなければ、中途半端な状態で上場してしまう企業が増えてしまいます」(金野氏)

また、事業会社との関係性についても言及し、「非上場企業は信用面で大企業との取引が難しい面がありますので、大企業にもスタートアップの成長を応援する意識を持っていただく、そういった考え方や風潮がもっと根付くとよい」と提言しました。

IPOという選択肢を最大限に活用しながら、いかに持続的な成長を実現していくか。タイミー社のような成功事例を参考にしつつ、社会全体でスタートアップの成長を支援する体制を整えていくことが、今後ますます重要になってくるのではないでしょうか。