大手企業が社内起業を生み出すための組織戦略——TIS、サントリーHDの場合|01Booster Conference 2023

オープンイノベーションという言葉は、多くの場合、大手企業とスタートアップの協業そのものや、その協業を通じた狙いを示すことが多いように思います。スタートアップにとっては大手企業のリソースを使ってレバレッジすることで事業のスケールを目指し、大手企業にとってはスタートアップと手を組んで新しい事業を生み出すことを目指します。スタートアップの文脈では前者の視点で語られることがしばしばですが、今回は後者の視点、すなわち、大手企業から見たオープンイノベーションの実践について、2社の話を伺います。

システムインテグレータ(SI-er)大手のTISからは、常務執行役員でテクノロジー&イノベーション本部長の北直人氏が招かれました。TISでは2015年、内外からの新規事業創出を継続的に行うことを目的にインキュベーションセンターを設立。インキュベーションセンターでは、全社の新規事業開発支援と自ら行う新規事業開発の2つを行っています。また、翌年の2016年4月にはCVCも設立し、スタートアップとの共創に際しては社内事業部門との連携支援などを行っています。

一方、サントリーホールディングス(以下、サントリーHD)からは、元常務執行役員で未来事業開発部シニアアドバイザーの川崎益功氏が招かれました。当時、洋酒中心だったサントリーに1983年に入社した川崎氏は、創業者・鳥井信治郎氏の口癖だったという「やってみなはれ」精神の象徴とも言うべきビール事業部で新商品の開発に従事。その後、2000年には現在のサントリーウエルネスの原型となった健康食品事業部を立ち上げから牽引し、サントリーウエルネスの社長を務めたうえ、2020年にはサントリーHDに戻り現職にあります。

なぜ、新規事業が必要なのか

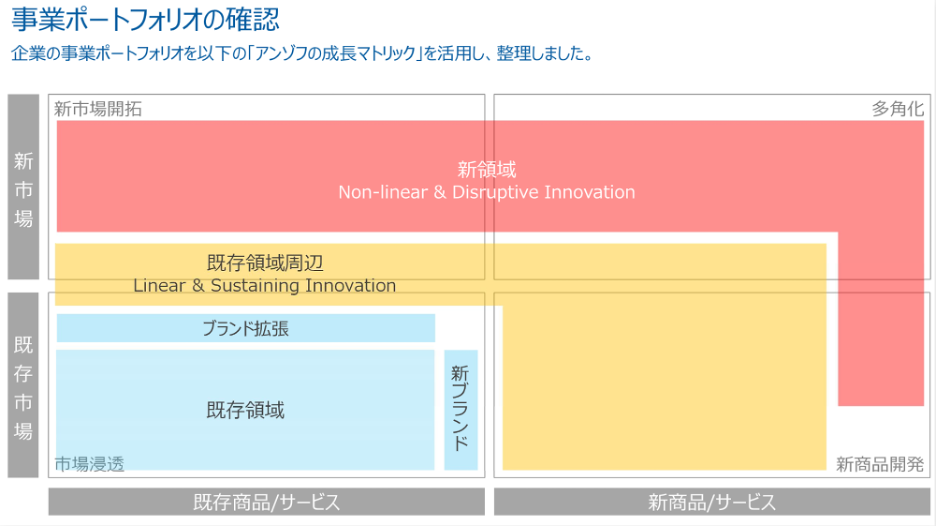

モデレータを務めた01Booster 代表取締役会長の鈴木規文氏は、なぜ、両社にとって新規事業が必要なのかを尋ねながら、このセッションをスタートさせました。これは、ロシア系アメリカ人の経営学者イゴール・アンゾフ氏が考案したもので、市場を「新規」と「既存」、プロダクトやサービスを「新規」と「既存」に分けることで、新規事業を大きく4つのカテゴリで見ることができます。例えば、既存のプロダクトでも新規市場に投入すれば新規事業と言えますが、この場合、製品開発よりビジネス開発が重視されます。市場も新規、プロダクトやサービスも新規となれば、全くの飛び地ビジネスということになります。

川崎氏は、世の中や消費者のニーズが急速に変化しているため、企業はその変化に適応する必要があり、そのためにはマーケティングとイノベーションが必須であると言われていると述べました。また、マーケティングは進化し続けられるが、イノベーションは意識的な取り組みがなければ進まないと言います。さらに、サントリーHDは企業のDNAとして新しいアプローチに挑戦し続ける風土があると述べました。その結果として、洋酒から始まった同社は、国産ウイスキーやビール事業への参入、清涼飲料、健康領域と事業ポートフォリオを拡大してきました。

川崎氏:サントリーの社是は、「人間の生命の輝きをめざし、若者の勇気に満ちて価値のフロンティアに挑戦しよう」というもので、その根底には、人々の生活を潤すための新たな価値を常に提供し続けよう、そのための新たな事業を産み出そう、という開拓者精神があります。社会の変化、生活者の変化に応じ、「人間の生命の輝き」を実現するために我々自身も変わらなければなりません。社会が変わるのだからニュービジネスも常に生まれなければならない。それを我々自身で創り出したいと考えています。

一方、北氏はSI-erを取り巻く環境変化をきっかけに、新規事業開発の必要について語りました。日本の企業は従来、システムをSI-erにオーダーメイドで発注して手に入れるという形をとってきましたが、所有から利用へ、つまり、SaaSを中心とした既存サービスを活用する方向に転じました。また、一方では、ソフトウェアがビジネスの生命線となっている昨今、自社のビジネスのコアとなるシステムは内製しようという動きがあり、結果エンジニアの激しい争奪戦が生じていると言います。

北氏:この状況に対応して変化する、ということがTISにとって新規事業開発を行う理由の大きな一つです。そして、もう一つの重要な点は、SDGs、DX、GXなどが言及され、テクノロジーを活用して社会の課題を解決しようという世の中の動きが強まる中で、技術を駆使してきた企業として、私たちもその一翼を担えるかということです。弊社のフィロソフィーには、「デジタル技術を駆使したムーバーとして、未来の景色に鮮やかな彩りをつける」というステートメントがあり、どのような姿勢で社会の課題に対応していくかを考えています。

新規事業開発の現場・サントリー編「FRONTIER DOJO」

前出のアンゾフの成長マトリクスで言えば、市場開拓や製品開発には既存の社内リソースを活用することになるので、既存プロダクト×既存市場のカテゴリで新規事業を生み出すことが手をつけやすく、対照的に、新規プロダクト×新規市場、すなわち、飛地のカテゴリで新規事業を生み出すことが最も難易度の高いものとなります。

サントリーとTIS、それぞれの社の場合で、新規事業開発はどのカテゴリを目指していて、どのレベルまで実現できているのでしょうか。鈴木氏は、敢えて失敗事例も含めて披露してほしいと注文をつけ、川崎氏と北氏に実情を尋ねました。

川崎氏によると、サントリーHDでは、従来の既存事業によるマーケティングと新規事業の取り組みだけでなく、未来の領域にも目を向ける取り組みを進めるべく、持株会社のイノベーション組織として「未来事業開発部」を立ち上げました。これが生まれたのは、川崎氏が持株会社代表取締役の新浪剛史氏と話す中で、グループ全体でのオープンイノベーションと社内起業制度が必要との認識で一致したのがきっかけでした。ここではまず、フードテック、ヘルス&ウェルネス、サステナビリティ、AI・データの4つのテーマに焦点を当て、スタートアップと協力して新しい事業のアイデアを見つけ出し、推進していく作業を展開していて、CVC的な活動も含めた新たな取り組みを模索しているそうです。もう一つの取り組みは、社内からのイノベーション促進を目的とした取り組みです。第一弾としてアジアでのハイボール文化の普及を図るプロジェクトが選ばれ、参加メンバーが自己出資できる仕組みも整備したとのことでした。さらに、社内ベンチャー制度「FRONTIER DOJO(フロンティア道場)」を立ち上げました。サントリーウエルネスに続き、従来の事業に収まらない社内からのイノベーター創出を目指しているといいます。

川崎氏:FRONTIER DOJOは3年目に入りました。最初の年は、社内の公募件数が約300件ほどありました。通常、この種の制度は時を経過すると、応募件数は年々減少する傾向がありますが、FRONTIER DOJOの場合は、事務局メンバーが積極的に社内広報活動を行ってくれたこともあって、コンスタントに毎年約100件の応募があり、2023年は2022年を超える応募がありました。1年目・2年目で、合計7件のプロジェクトが採択され、現在事業化を進めています。

これまでの3年を振り返って成功のポイントは何かというと、トップのコミットメントが重要だと思います。我々の場合、副社長である鳥井信宏がプロジェクトオーナーとして社内で積極的にイントラネットなどから情報を発信し、プロジェクトをサポートしてくれています。「副社長が自ら旗を振っているプロジェクト」として認識されることで、全社的な共感・支援を得られています。

FRONTIER DOJOへ参加するには、就業時間から時間を捻出することになるので、部門長の理解が欠かせません。事務局が各部門長と丁寧にコミュニケーションを重ねて理解を得たことで、全社的な協力を得て着実に成果を上げていると言えます。ただ、FRONTIER DOJOにはまだ課題もあります。それは、エントリーされてくる事業プランがどうしても〝課題が小粒〟なものが多くなってしまうことです。大きな課題を解決しようとしているのか、最初は小さくともその事業は次の時代の成長の柱になるか、成長の柱にするんだという高い視座を持って計画を作ってもらいたいと川崎氏は語りました。

川崎氏:FRONTIER DOJOはアイデアコンテストで終わらせずに、自分の手で事業化までやり切ることが特徴です。自分事としてその事業領域のプロになり切ることと商売人マインドを持ってもらうことでしょうね。ホラでもいいからビッグピクチャを描いてみることです。そうすることで見えてくる新たな景色もあります。新規事業開発は新たな能力の獲得でもあります。FRONTIER DOJOではまず『打席に立ってもらう』『バットを振ってもらう』というのを実践しているところです。結果的に空振りでもいいんです。最初からバント狙いではなくホームランを狙って思い切りバットを振って欲しいですね。

新規事業開発の現場・TIS編「Be a Mover」

北氏によると、TISの新規事業開発は3つのパターンに大別できるそうです。元々B2Bのシステム開発受託が主業であることから、既存顧客との共創による新規事業、これまで開発してきた領域の強みを生かしたITオファリング(システムをSaaSなどの形でサービス的に提供するもの)、さらに、飛び地の新規事業です。前者2つは、主業の事業部の R&D の一環で事業開発されるため、マトリクスでいう既存領域に近い分野のプロダクトが生まれることが多いそうです。また、飛地の新規事業の中に「Be a Mover」という全社から事業アイデアを募集する制度があります。対して、Be a Moverは広く社員からアイデアを集めているので、多くはTISが持つアセットは考慮されておらず、既存事業とは大きく離れた事業プランがエントリーされてくるそうです。

また、TISではこれら新規事業開発を行う上でのノウハウをFintanというWebサイトで公開しています。このサイトでは2018年からアプリケーション開発のノウハウを無償で公開しており、現在では技術の研究開発や新規事業開発の情報も発信しています。。

北氏:ソフトウェアエンジニアリングの世界では、オープンソースという言葉があるように、オープンであることを是とする考え方あります。そもそも、オープンイノベーションの旗を振って、いろんな会社と一緒にシステムや事業を開発していく中で、リソースをインターネット上に公開した状態にしておかないと、お互いやりにくくて仕方がないんですよ。ですから、もちろんクローズドにしておかなければならない部分はありつつも、基本的にはまずオープンありきで我々の活動を広く知ってもらって、システム開発も、事業開発も一緒にやっていくという姿勢を取っています。

Be a Moverは始まって6年目になりますが、社内公募から事業化できたプロジェクトはまだありません。直近3年間で100件くらいの応募はあリましたが、それらをブラッシュアップして事業開発に入るためのピッチ審査を通過するのは毎年3件程度だといいます。ただ、北氏が述べた事業開発の3つのパターンのうちの最後のパターンでも、CVCを活用したスタートアップとの協業プロジェクトの中には、ローンチするところまで行っているものがあります。

北氏:社内公募からはローンチできていませんが、オープンイノベーションからはローンチしています。何が違うのか。ここで重要になってくるのは、「事業のどこかに強みが存在するか」ということだと思います。つまり、その事業を創出する上で強みとなり得る適切なパートナーを外から見つけてくることが大事なんです。そして、彼らと一緒になってやらないと、スケールするような事業計画にはなりません。Be a Moverでも社員に対し、そうしたオープンイノベーションのための意識醸成を積極的にやる必要があると感じています。

イノベーションを生み出す鍵として、セレンディピティという言葉がよく引き合いに出されますが、北氏もまた、さまざまな要素が偶発的に重なることで、イノベーションが生まれたり育ったりすると確信すると言います。ただ、この確率を高めるには、経営陣がやり続けるという意思決定を行い、現場がそれに応えてやり抜くことが必要で、そうした循環から企業文化が形成され、ひいてはイノベーション成功率の向上にも寄与するだろうとのことでした。あきらめることなく取り組みを続けることで、結果はきっと後からついてきます。